連載1回目

特別支援学校から地域の高校へ。しかし、友だちづくりにつまずき……

2025年09月05日公開

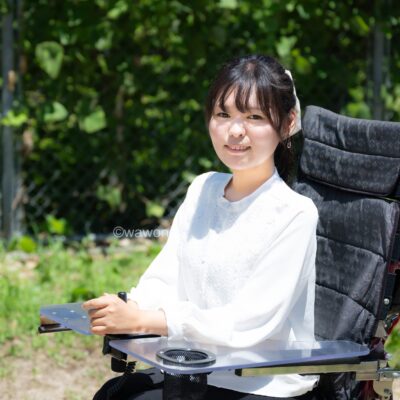

Nanako Kobayashi

文/油田優衣 : 写真/安藤真澄

2002年、北九州市生まれ。脊髄性筋萎縮症の当事者|小林奈々子(こばやしななこ)

中学まで特別支援学校に通い、高校から地域の学校に通う。2021年にKCS北九州情報専門学校に入学。2024年から一人暮らしを始める。趣味はアニメ鑑賞と外出とおしゃべり。UNISON SQUARE GARDENなどのバンドが好きで、大型音楽フェスにも足を運んでいる。友だちに言われて嬉しい言葉は、「ななちゃん面白いね!」。

【イントロダクション】

今回は、北九州市で自立生活をしている小林奈々子さんにインタビューを行いました。

実は小林さんは、インタビュアーである油田と同じ特別支援学校の出身。

今回のインタビューでは、同じ特別支援学校出身の油田優衣と、同じ北九州市在住の岩岡美咲さんの2人で小林さんのライフストーリーを聞かせていただきました。

今回のインタビューでは、「宝物」だったと語る特別支援学校時代の話から、友だちづくりにつまずいてしまったという高校時代の話、「楽しく通い尽くした」という専門学校時代の話、フルタイムでの就職とその後の休職に至るまでの、小林さんのライフストーリーをじっくりお伺いしました。

(文/油田優衣)

「介助に気を遣わず、純粋に楽しめていた」特別支援学校時代

油田:今日はよろしくお願いします。私は普段、小林さんのことを「ななちゃん」と呼んでいるので、今日のインタビューでも「ななちゃん」と呼ばせてください。実は、私とななちゃんは地元が近くて、同じ特別支援学校に通っていたという共通点があります。まさか大人になってから、こういうかたちでつながることができるなんて、すごく嬉しいです。では最初に、簡単に自己紹介をいただいてもいいですか。

小林:小林奈々子です。生まれも育ちも北九州市で、今年で23歳になります。去年の4月に専門学校を卒業して、訪問介護事業所に就職して、事務員をさせてもらってます。また、去年の9月から一人暮らしを始めて、最近やっと慣れてきたところです。

油田:小さい頃は、幼稚園や保育園には行ってたんですか?

小林:幼稚園や保育園ではなくて、療育通園※1に通わせてもらってました。

油田:その頃の記憶ってありますか?

小林:誰々先生が優しかったとかも覚えてます。通園には車いすの子だけじゃなくて、精神障害のある子とか、私と違った病気の子、(障害が)重かったり軽かったり、いろんな子がいました。その子たちとおしゃべりしたり、その子たちのお母さんとかお父さんとおしゃべりしたりしてた記憶もすごい残ってます。

油田:小さい頃はどんな子どもだったんですか?

小林:ほんとにおしゃべりだったと思います。もう止まらない感じの。

油田:そうなんですね。通園に通って、その後は?

小林:通園を卒園してからは、療育センターの隣の企救(きく)特別支援学校に入学しました。その後、企救特別支援学校が取り壊されて、小倉総合支援学校という特別支援学校に変わって、中学校卒業まではそこにいました。

油田:私とななちゃんが初めて会ったのは、ななちゃんが小学校1年生の頃だったと思います。

小林:私も覚えています。

油田:ななちゃんは、恥ずかしがり屋さんというよりは、めっちゃしゃべる子だったイメージで(笑)、私と同じSMA(脊髄性筋萎縮症)の子なんだみたいに思っていたのを覚えていますね。小学校の頃の思い出とかってあります?

小林:そうですね、クラスの人数は3人という、とても少ない人数から始まって、それが当たり前だったんですけど、楽しくて。先生もなんかお友だちのうちの一人みたいな感じで、いっぱいおしゃべりして。普通学校とは違う楽しさがあったなと思います。

油田:普通学校とは違う楽しさというのは?

小林:なんか、差別という概念もないというか……。介助に気を遣うこともないし。

油田:介助を頼むのにということ?

小林:はい。トイレに行きたいときも、先生に「おしっこ行きたい」とか、会話のなかで急に「あ、おしっこ」って言って、トイレにも当たり前に行けて。そのぶん、友だちとのことや勉強に専念できたというか。純粋に楽しめてた時期ですね。宝物です。

油田:特別支援学校での経験は、ななちゃんにとってすごくよいものだったんですね。

小林:ほんとに良かったと思います。

油田:小学校で特に印象に残っていることはあります?

小林:油田さんのこと、すごく印象に残ってる。

油田:え、私? ななちゃんと私が小学部で被ったのは1年だけだった気がするんだけど。

小林:そう、1年だけですね。そのあとは、私のいる小学部は2階で、油田さんのいる中学部は1階で、階は別になったんですけど、先生たちも油田さんと私が同じ病気ということを知っていたからか、「ななちゃんの先輩だよ。よく見ときな」みたいなことを言ってたんですよ。それで、私のなかで「先輩だ」って感じが強くて。

油田:そうなんですね……(笑)。

小林:勝手に(笑)。

オリジナルのルールで楽しんだドッジボール

油田:ななちゃんはそのまま中学部も企救に行ったんですよね?

小林:はい。中学に進む前に、支援学校のままか、地域の学校に行くか、ちょっと悩んだんですけど……。

油田:それはどういう点で?

小林:小学校6年のときに一度、地域の学校との交流学習をさせていただいて。地域の学校の子たちと同じ授業を受けたんですけど、大きい体育館で一緒にいるだけで、私が緊張してガチガチになってしまって。それで母が見かねたのもあって、私も支援学校を離れたくないという気持ちが強くなって。高校でチャレンジしようという気持ちを残しつつ、支援学校の中学部に進みました。

油田:高校でチャレンジしようと思われたということは、地域の学校に行きたい気持ちがあった?

小林:最終的な目標が自立で、「普通にみんなと同じように就職する」というのがあったので、高校からは普通の人と一緒にじゃないけど、そういう気持ちがあって。

油田:就職のことも考えて、学力的な面でもというか……。

小林:人と関わる面でも、どちらでも。

油田:そうなんですね。高校からは地域の学校に行こうと思いつつ、中学はそのまま特別支援学校の中学部に、ってことですね。中学部時代はどんな感じでしたか?

小林:中学部もとっても楽しかったです。小学部1年のときは3人からスタートして、中学部1年のときに11人になったんですよ。

油田:けっこう増えましたね。

小林:支援学校では、「もう私たち負けなしだぞ!」ぐらいの大人数で。楽しかったし、人が多いと、みんな、やっぱテンションが上がるんですよね。調子に乗ってました(笑)。

油田:そうなんだ。

小林:みんなでワイワイ楽しくやってました。授業は別という子もいたけど、それもそれで楽しくて、休み時間に「さっきの授業、何した?」とか聞いて、「他の学年の子はこうだった」とかいう話もいっぱいして。いろんな障害の子がいたことも、今考えたらすごくいい経験だったなって思います。

油田:今思うと、企救って、いろんな障害種別の人がいましたよね。というか、障害がない子もいましたよね。

小林:喘息だけとか、心臓が弱いとか。

油田:うんうん。そういう疾患があったり、地域の学校で不登校になった子もたくさんいましたよね。ちなみに、中学部で楽しかったことや時間とか、具体的に覚えてます?

小林:そのときはベランダがあって、(ベランダにある)ブランコとかして遊んでました。あと、2階にプレイルームがあって、そこではドッジボールをしたり。そうですね……今考えたら、私も混じってドッジボールをしてたの、すごいなって思いますね。

油田:あー! やってたわ、私も。

小林:やってましたよね(笑)。

油田:受け継がれしスポーツなのかな。私のときは、(車いすユーザーの)私は脚にボールが当たったらアウトみたいなルールでやってました。

小林:私の場合は、可動式のカゴがあって、それを私が片手で持って引っ張って逃げて、ボールを投げる人は、私が持ってるカゴに入れる、みたいなルールでやってました。

油田:片手でカゴを持って、片手で電動車いすを運転して。で、ななちゃんが持っているカゴにボールが入ったら、ななちゃんはアウトってこと?

小林:はい。

油田:おもしろいね、それ! 独自のルールができていくんだ。

小林:そうなんですよ、遊びながら「こうしよう」とかしてましたね。

地域の高校へ進学し、「支援学校での人の関わり方しか知らないことを痛感」

油田:その後、ななちゃんは地域の高校に進学されたということで。

小林:そうですね、隣の区の公立高校に行きました。

油田:そこらへんの経緯を聞いてもいいですか?

小林:はい。私の幼馴染に1つ上の年齢で同じ病気の男の子がいて、その子は小学校からずっと普通学校だったんですけど、その子が通ってる高校に私も行ったんです。

油田:その高校を選んだのは、その同じ病気の幼馴染の方が行っていることも、大きかったんですか?

小林:はい、大きかったです。そのご家族とか本人にも「〇〇くんも行けてるから、おいでよ」って言われたりして。加えて、私はパソコンなどのデスクワークに関係する資格がほしかったんですけど、そこが商業高校で、私の希望にもマッチしていました。

油田:高校側の受け入れ体制はどんな感じだったんですか?

小林:入ったときは、私が通うことについても、市の制度を使ってヘルパーを入れることについても、校長先生は快く「いろんなことがあるやろうけど、サポートしていくよ」と言ってくださいました。でも、入ってから、いろんなバリアがあって……。

油田:ほう……というと?

小林:校長先生はとってもいい方で、「入ってからも頼ってね」と言ってくださったんですけど、実際に私に関わってくださる先生たちにあんまり理解がなかったり、ちょっと認識がずれていたり……。

油田:それはどういうところで思ったんですか?

小林:教室に小さい段差があったんですね。人の手があったら乗り越えられるけど、介助をいちいち呼ぶのも邪魔になるし、毎回段差を乗り越えるのでタイヤが傷むんじゃないかという心配もあって。入学するときは教頭先生が「この段差なんか、すぐに改装できるよ」と言ってくれてたのに、半年経っても変わらなくて、どこかで話が止まっていたり。体育の授業についても、見学でレポートを毎回書いているのに、補講扱いで別でレポートを書かされたりというのは、どうなの? って思ったり。

油田:それは誰が決めてたんですか?

小林:体育の先生だと思います。

油田:それは「ん?」って感じですね……。

小林:いま話したのは学校側の問題ですが、私の側にも問題があって。高校に入って、私が支援学校での人の関わり方しか知らないことを痛感しました。

油田:というと?

小林:なんていうか、大人数に放り出されて、教室のなかを自分が(車いすで)自由に移動できるスペースももちろんないんですよね。端っこに留まっているしかないなかで、どうやって友だちをつくるかというところで最初につまずいてしまって。

油田:そっか、友だちとの関わりを構築するのが難しかった。

小林:まったくできなくて。ほとんど一人ぼっちだったんです。

油田:1年生のとき?

小林:1年生から3年生まで。

油田:そうなんだ、それはすごいつらいですね。

小林:今思えば、もっと話しかけたら、こうしていたら、というのはあるんですけど……。まぁ、大きな学びです。

油田:ななちゃんは、ずっと介助者がいたのかな?

小林:はい、一日ずっとついてもらえてました。

油田:べったりって感じだったんですか?

小林:授業中は待機室にいてもらったんですけど、やっぱり休み時間の度に来るし。そうですね……、私も学内での介助者さんとの関わりが初めてで。介助者さんとの関係を築きつつ、友だちにどのタイミングで話しかけようかとか、介助者さんがいたら話しかけるの迷惑かな、とか……。

油田:「介助者さんがいたら話しかけるの迷惑かな」というのは、ななちゃんが思ってた? 友だちが思ってた?

小林:たぶんお互いに思っていたと思います。

油田:そっか。ちなみに介助者との関係はどうでしたか?

小林:家では何年も同じヘルパーさんが来てくださっていて、ぬくぬくと大事にされてきました。でも、学校での新しい介助者さんには「こういう抱え方で」とか「こういうところに気を付けて」とかを伝えないといけないし、授業の内容も日々変わっていくなかで、どのタイミングでトイレに行くかも考えないとだし、動きが変われば、そこで新たなコミュニケーションがいるし……。ヘルパーさんと一緒に成長してはいたんですけど。そうですね……、友だちよりもヘルパーさんとずっとそうやって話していたら、意識がそっちに割かれていたんだろうなぁ、と。

油田:介助者との関係を築くのも大事だけど、そっちにエネルギーを使いすぎると友だちが……みたいなね。

小林:そうなんですよね、今だったらうまくできるのかな、って思います。例えば、介助者さんがいても、私がガンガン友だちに話しかけたら、「あ、ヘルパーさんのことは気にしないで話していいんだ」って思ってもらえたと思うし。

油田:そうですよねー。大人になってからわかることも多いですよね。

関係性がうまくいってない介助者と毎日顔を合わせるしんどさ

油田:ななちゃんは学校への行き帰りはどうやって?

小林:母の送迎で通ってました。

油田:やっぱりそこは使える制度やサービスはなかったんですね。岩岡さんからも、お聞きしたいことがあればぜひ。

岩岡:高校のヘルパーさんはずっと同じ人だったんですか? それとも毎日変わる感じでしたか?

小林:基本、同じ方がついてくれてました。

岩岡:そうすると関係性もつくりやすい?

小林:そうですね……。最初はつくりやすいと思ったんですけど、途中で、介助未経験の若い方が来られて、その方は、今思い返してもヘルパーとしてはあんまり……、なんか心が通じ合ってなかったな、って思う方がいて。介助者との関係って、一度ズレたら回復するのってなかなか難しいと思うんですけど、それでも週5日その人と顔を合わせるのでつらいなと思うことはありました。

油田:話せる範囲でいいんですけど、どういうズレがあったかとかって、言葉にできます?

小林:その方は私の高校の卒業生の方で、先生とも仲良くしゃべっておられて。私の介助で入ってくださってるのに……という思いがありました。介助もちょっと手荒というか、若いから力に任せて、というやり方で。そこでちょっと介助がうまくいかなくて、心のズレができたというか、雰囲気がよくない感じになってしまったというか……。

油田:こっちも余裕がなくなっちゃいますよね。

小林:そうなんですよね。口に出して「痛い」と言うのは違うと思って、なるべく角の立たない言い方を考えたのですが、「もうちょっとこうしてくれたら」っていうのが積み重なると、お互い雰囲気が悪くなっちゃって。

油田:あぁ……。その人と毎日顔を合わさないといけないのも、きついよね。

小林:そうなんです。「週5日、同じ人か……」と思って。

油田:そんなストレスを抱えながら高校3年間過ごしてたんだ。

小林:そうですね。介助者さん(との関わり)は休み時間だけなので、とりあえず授業は集中しなきゃと思って切り替えはできてたんですけど。

油田:学校の先生とかは、介助のことについて相談に乗ってくれました?

小林:いや、相談した記憶もあまりない。

油田:そっか、そうですよね。私も高校時代に介助員に入ってもらってたんだけど、やっぱ難しいなと思う面はありました。私はあの頃は、今よりもけっこうはっきり「これはしないで」って強気に言えたんですけど、今思えば、すごい孤独だったなと思います。学校の先生が味方になってくれたり、相談に乗ってくれたりするわけではないし。一人で「この人との関係をどうにかしなきゃ」みたいな……。今思えば、もっとうまく自分を楽にしてあげられてたな、って思うことがいろいろあるけど。

小林:あります。

注釈

※1 児童発達支援センターのこと。障害のある子や「発達の遅れ」があるとされる子どもが通う通園施設。集団生活や遊びを通じて、基本的生活習慣を身につけることや、心身の機能を発達させること、社会性を育成することが目的とされている。

プロフィール

2002年、北九州市生まれ。脊髄性筋萎縮症の当事者|小林奈々子(こばやしななこ)

中学まで特別支援学校に通い、高校から地域の学校に通う。2021年にKCS北九州情報専門学校に入学。2024年から一人暮らしを始める。趣味はアニメ鑑賞と外出とおしゃべり。UNISON SQUARE GARDENなどのバンドが好きで、大型音楽フェスにも足を運んでいる。友だちに言われて嬉しい言葉は、「ななちゃん面白いね!」。

文/油田優衣

この人の記事をもっと読む

この記事をシェアする