連載4回目

自立生活支援、ヘルパー派遣事業所の仕事を経た今考える、「働く」とは

2022年03月22日公開

MISAO UENO

文/篠田恵 : 写真/中井和味

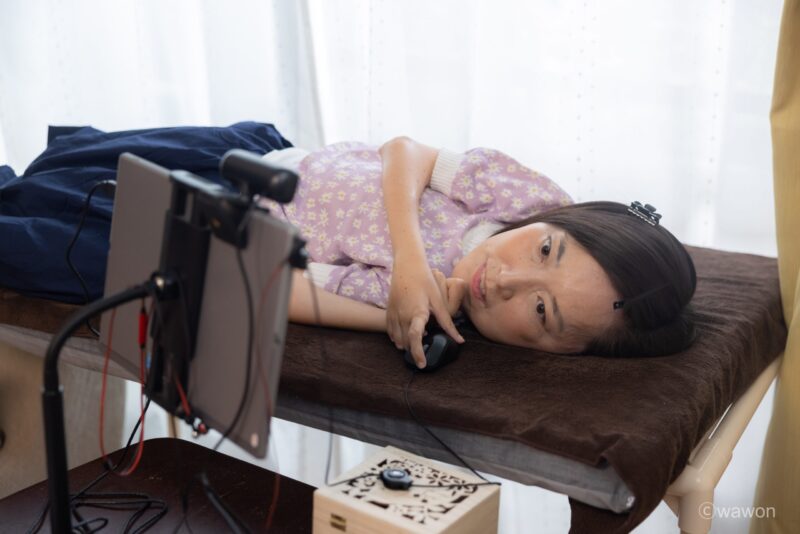

SMA(脊髄性筋萎縮症)|埼玉県さいたま市在住|上野美佐穂(うえのみさお)

1974年、神奈川県横浜市生まれ、埼玉県朝霞市育ち。2歳頃から施設で育ち、高校入学から24歳までは国立療養所(当時)東埼玉病院で過ごした。日常生活のほとんどに介助が必要。現在、事業所から派遣される介助者(重度訪問介護)7,8人に介助を受け、埼玉県さいたま市で自立生活をしている。イルカ保険サービス合同会社で週2回、1日あたり5時間のテレワークをしている。

「みんながいることで支え合って成り立つ会社」に貢献する

――上野さんは現在、週2日計10時間、在宅で保険会社の仕事をしていらっしゃいます。何がきっかけだったのですか?

上野:3年ほど前、自立生活センターとヘルパー派遣事業所を解散しました。ただ、当時お金の心配はあまりなかったんです。それはなぜかと言うと、パートナーがいるからです。経済的に助けてもらっている部分もあって、そういう意味ですごく恵まれた環境だとは思います。一方で彼に経済的に一生面倒をみてもらうという考え方もなかったので、もしうまくいかなかったら、ある程度報酬をもらっていた時期に貯めたお金を使ったり、生活保護を受けたりしようと思っていたし、そんなに経済的なことは心配していなくて。

それで組織を離れて2年くらい、自分の生き方とか、これから自分が何をやっていこうということを考えていました。働くことはそんなには意識していなくて、でも世の中のために私が何か残せるものがあったら良いなという感じ。だから講演会をしたり、一人暮らしのノウハウを私から学びたいという人がいたのでサポートしたり。でもなんでもタダでやるよではなくて、しっかりサポートするのでこれだけは報酬をくださいと言えるようになっていました。

仕事を始めたのは、保険代理店を経営する知人が、声をかけてくれたのがきっかけでした。今まで2人でやってきた会社を大きくするためにチームワークを良くしたいので、私の楽観的な性格とか、場を惹きつける能力とかを活かしてほしいと。

――どういう業務をしているのですか?

週に2日、オンライン会議をみんなでつないで、一緒に仕事をしています。私は主に顧客情報を管理、SNS管理が担当です。ときどきお客様と電話で手続きもします。

仕事を続けてみて、社長が私を呼んでくれた意味がだんだん分かってきたように思います。仕事に必要な能力をすべて備えた人なんていないのに、全部一人で出来るべきという社会からのプレッシャーで、調子を崩すといったことはよく聞きますよね。一人ひとりが大切にされて、それぞれの豊かさを生かしながら、足りないところはチームでお互いに補っていけば良いはずなのに。私は寝たきりなので、「できない」ことが見えやすいから、社員一人ひとりが「自分がこのチームのためにできることは何か」という意識が自然と生まれているように思うんです。自分一人だけでは役に立てないけど、みんながいることで支え合って成り立つ会社というのが良いなと感じています。

だから、ふざけたようなきっかけだと言われれば、その通りなんです。障がい者も働くべき、障がい者だって働けるんだみたいなのを証明したくて仕事を探して勝ち取ったというわけではなくて、一風変わった社長に「ちょっといてよ」と言われたところから、自分なりに役割を見つけていって、今それが少しずつお金という形で返ってきているという感じなのかな。

小暮:ふざけたようなきっかけというよりも、ヘッドハンティングみたいな感じがしました!上野さんのキャラとかっていう「人」そのものを買われて雇われた。それは私たち障害のあるなしに関わらず、働く上ですごく大事な部分なのではと思います。でも世の中的には、それが障がい者には権利として保障されていない。どうしたらこれが伝わるのだろうかと思いながら聞いていました。

上野:そうですね。

「働こうと思ってはだめ」その心は?

小暮:わたしは今、インターンシップをやっているのですが、評価があるからこそ、もっと頑張ろうと思えるし、そこに自分の役割や居場所があって、かつ私の特性を理解してくれているので、すごく楽しいです。

上野:生活のために働くのだけれども、あまりにもそっちが優先されてしまうと、お金って入ってこないなと、最近すごく思いました。自分の本当にやりたい、心から楽しめることをやっていく中で、そういう私を見て、会社に必要な意識だなみたいな、だからいてほしいと言ってもらえたように。

たとえばそういう私の楽しく生きる姿をみて、自立生活のノウハウを教えてほしいという人がいたり、そしたら少しずつまたお金になっていくわけじゃないですか。言葉を換えると、これまで自立生活をしてきて、働こうと思ってはダメだな、とすごく感じます。施設や病院を出て自立生活のために生活保護を受けて、その中で自己実現していって、やがてそれがお金になっていったら生活保護を抜くのも一手なんじゃないかと思います。

でも、自分が得意なことが何かも気づいていない人も、たくさんいます。出せないというか。こんなこと誰にでもできるから、と出さない人も多いのですよね。でも人から見たらそれってすごい能力だったり、その人にしかない豊かさだったりもします。それを出したときに初めて、そういうところあるんだって見てもらえる。

小暮:今のお話を聞いていて、大学生のときに就活を友達と一緒に進める中で、自己PRとか特技とかの欄を埋めるために、必死でお互いの長所とかのアイディアを出し合って、やっとのことでエントリーシートにまとめていたのを思い出しました。

みんな自分のことをあまり知らないまま社会に出るから、結構良い会社に入ったとしてもしんどかったり、自分が本当にやりたいことって何だろうか、と葛藤があったりする。私は結局内定が出なくて奈落の底に落とされた感じはしたし、今ももどかしい思いをする場面は日々あるけど、じゃあ、制限がある中で自分には何ができるか、ということをとことん考えて今に至っていて。考え抜いた結果、自分と向き合えたし、結構楽しいんですよね。逆に選択肢がありすぎて、どれが正解か分からないという悩みがある人もいたりして。人生って難しいですね。

上野:幸せな悩みだよね。「自分のことを知らないまま社会に出る」って、小さいころからの「働かざる者食うべからず」「働いて(お金を稼いで)こそ自立だ」みたいな考え方が、人を急き立ててしまうんでしょうね。

――「定められた業務に合ったスキルを持ち、長時間一人で働ける標準的な労働者」ではなく、メンバーシップを大切にし、みんなで支え合うことで業務を回していく経営や働き方が、今より増えていく必要があると感じました。上野さんの勤め先は、社長さんがもともとこのような考え方を持っていて、上野さんの参加によりこの文化がますます深まっているように思います。

上野さんの今のお仕事は、20年以上の自立生活支援活動の経験や、地域で培ってきたネットワークで今の会社の経営者につながったこと、今の企業の働き方、就労中に公的サービスの介助が使える、という条件が重なって可能になっていますよね。このピースを一つひとつ、各地で組み上げていく取り組みが必要と感じました。

保険募集人の資格試験を、重度障がい者は受けられない

――上野さんは自立生活しながら、他の当事者の自立支援をしてきた長年の経験がありますが、それが保険の仕事含めて現在に活きているのだなと思いました。大きく言うと、生き方の支援でしょうか。

上野:そうですね、全部がつながっている。だからどの経験も無駄ではないとすごく感じます。たとえば今の仕事で、お客さんに保険の内容を説明するには「保険募集人」という資格が必要ですが、その試験一つ受けるにしても、障がいがあるとすごくハードルが高い。試験センターは、こんな重度の障がい者が受験するなんて想定していないわけです。

資格を絶対に取れと会社から言われているわけではないのですけれど、障がいがあるから他の人と同じように試験が受けられないこと自体がナンセンスですよね。だから私が絶対に第一号になろうと思って、半年間試験センターと交渉し続けて合理的配慮のある受験方法ができ、先日資格を取得しました。

今後、障がいのある人たちにとって保険代理店も仕事の選択肢に入るなら、私のこれまでの活動が活きて、当事者としての役割が果たせたと思います。それから、今の仕事がきっかけで、さいたま市の就労支援事業を使うことになりましたし。自分で使うことはないけど社会にとっては必要だと思ってずっと運動してきたものが、結果的に自分の役にも立ちました。

「万人にとって良い」介助者を育てようとしていた

――上野さんの現在の介助体制を教えてください。

レギュラーは7、8人です。自薦でもなく事業所任せでもなく、チームとして介助者みんなで支え合ってくれています。一方で生活の主体者は私だから、基本的には私が希望しないことはしないとか、そういう意識がみんなにあるのですごくありがたいです。

具体的には、シフトはほぼ介助者と直接会って話し合いをして自分で決めます。あと介助者たちと私とのLINEグループを作って、誰かが休む時はヘルプを求めて、調整は彼女たちの判断に任せているので、みんなで協力してお互いさまの形もできています。変な意味で私が気をつかいすぎない、心配しすぎないようにすると、みんなが協力的になって「私、夜勤2回できますよ」と手を挙げてくれたりと自主的に回してくれます。

天畠:事業所を通すけれど、シフト調整などの基本的なマネジメントは当事者がするスタイル、「半自薦」と言うのが良いかもしれないですね。そういうのを求めている人は多いだろうなと。上野さんと事業所の間に信頼関係があるから成り立つものですね。事業所と当事者の信頼関係をどう作っていくかなど、引き続き考えていく課題だと感じました。

――「こんな介助者が良い」という理想像や求める姿勢はありますか。

上野:「介助者はこうあるべき」という像は、ここ数年でなくなりました。ただ、それは個人として介助者にあまり関わらないということではなくて、私の介助をする中で、「自分の人生にこういう人もいたな」と彼女たちの人生に少しでも良い影響を与えられたら良いなと思っています。だから、自分の生き方とかものの見方、価値観を隠したり、遠慮したりはしないです。

――以前は介助者に対して「こうあるべき」という意識が強かったのですか。

上野:そうですね。今思えば私すごく嫌な奴だなって思うくらい、厳しい人だった。ヘルパー事業所をやっているNPO組織として、(事業をする上での)一般社会の常識みたいなものにちゃんとくっついていかないと、事業所としての評価を得られないというマインドがあったんですよね。

世間一般的に介助者がどうあるべきか、例えばマナーだったり、言葉遣いであったり。今思えばどうでも良いことなんですけれど…。利用者が希望することだけを介助者は行う、ということも徹底していましたね。利用者が言っていないことをやろうもんなら「そういう介助者はちょっと出すぎ」みたいなことを会議で話したり。万人にとって良い人(介助者)を育てようという意識だったのでしょうね。

なぜそういう意識だったかと振り返ると、お金をもらっていたこともあったように思います。当時はいろいろ工夫して、私も役員報酬をもらっていました。お金をもらっている以上「組織としてはこうあらねばならない」「リーダーとしてこうあらねばならない」というプレッシャーというか、自分の自由な発想を逆に止めてしまう部分もあったのかなとすごく思いますね。お金をもらうのは、良い部分もあればやはり苦しい部分もあると思います。

――なるほど。その後、どんな変化があったのですか。

上野:ふと我に返って、それはすごく限界があるなと思ったんですよね。自分が腑に落ちていない介助を受けているのに、それを利用者さんにも徹底させなくてはいけないのが、すごく嫌でした。私が本当に望んでいる介助のあり方とは、全然違うことを介助者にも利用者に求めている。利用者さんに対してすごく自由のない介助を提供しているなと気づいて、それはいけないと思いました。

――事業として、介助者の業務範囲を一定程度規格化し、取り替え可能な介助者を供給しなくてはならない。でもそんな介助を受けるのはきついと気づいた、ということでしょうか。

上野:そうですね。本当は自分はこういうことを介助者とやりたくて、介助者の中にはそれは楽しいですねと言ってくれる人もいるのに、事業所としては「それは介助者の仕事ではないです」と制限したり。自分との介助者の関係性が良ければ、いろいろなことが柔軟に成立するんですよ。それは介助者にとってもプラスになるはず。当事者の個人的な思いとかニーズに事業者は本当はもっと耳を傾けていかなくてはならないのに、組織という立場を考えすぎて、それはありなの?なしなの?という話ばっかりになってしまう。それがすごく苦しかったんですよね。

嶋田:少し話がずれるかもしれないのですが、これまでいろいろな当事者にインタビューしていてよく話題に上るのが、魅力的な障がい者でないと自立生活ができないのか、という問題です。公的な制度ができる前だと、障がい者自身のパーソナリティで人を惹きつけてボランティアやヘルパーを集めていた面がありました。でもすべての障がい者にそれを求めることはできない。だからだれでも自立生活ができるようにするには、利用者がある程度みんな満足できる介助法や、関係性づくりをしてきたのだと思います。一方でやっぱり介助は人対人だから、個別具体的な関係をつくっていかなきゃならない面もあり、介助の給料が発生しているからここまでしかやりません、という割り切り方はなかなか難しいですよね。

上野:日本の公的な介助がパーソナル・アシスタント制度だったら、当事者と介助者の関係性の中で自分が心地良い介助を受けられると思いますが、まだそこにはいろいろなハードルがあって、現状では基本的に事業所を通さなければならない。そうすると事業所としては、ある程度一定のヘルパーを派遣するための教育だったり、意識づけをしなくてはならないですよね。そこはすごく難しいなと思う。

毎日の選択が未来をつくる

――重度身体障がい当事者の若い世代に、どんなことを伝えたいですか?

上野:私たちは、先を行く人たちが切り開いてくれた道をもっと広げた世代で、今はある程度、公的サービスや資源がある状態。増えた選択肢から、どうチョイスしていくのかは、やっぱり自分なんですよ。選択肢がなかった時代を生きてきた私たちとしては、決められたものの中で自己実現をしてきたわけですけれど、今はいろいろな選択肢がある。選択の基準にしてほしいなと思うのはやっぱり、自分がどうしたいか。その選択肢ってたくさんあるから良い世代だとは思うけれど、何をチョイスするか、選択肢があればあるほど悩みますよね。

福祉系の大学などで講演する機会があるのですが、失敗するかもしれないけれど、やってみてわかることがたくさんあるから、いっぱい失敗するのも大事です、と最近はよく話しています。若い人たちって、道を外してはいけないみたいな。自分よりも人のためにみたいな優しい気持ちがあって福祉を学ぶ、真面目な学生たちはそういう意識がすごくあって。でもそれがありすぎると結局自分がなくなってしまう。

だから障がい者も健常者も、まずは自分がやりたいことを経験してみて、良い悪いというか、この感覚好きだなとかこういう毎日が素敵だなと感じたことから、仕事に対する価値観も育っていくというか。だからとにかくトライしようという話をしているのですが、反響がすごく大きいです。本当はやりたいと思っていても出せないとか、そんなことをしている場合ではないと思われてしまうのではないかとか。そうやって自分に制限をかけている人ってすごく多いのだなと気づきました。

やっぱり命は有限ですから、どういう死を迎えるかが今、私の中では大きなテーマです。おちおちしていられないなというか、まだまだ先はあるしって思っていたら、あっという間に終わってしまうのだろうなと思う。一瞬しかない今、何を選択するかによって未来って変わっていく。自分にとっては嫌だったことも含めて結局は〇(マル)になるというか。本当に今しかない今を意識してほしいなと思うし、最期を迎える時に良い人生だったと振り返ってほしい。そうなるためには、毎日の自分の選択が未来の自分を作っていくんだよと伝えたいですね。

プロフィール

SMA(脊髄性筋萎縮症)|埼玉県さいたま市在住|上野美佐穂(うえのみさお)

1974年、神奈川県横浜市生まれ、埼玉県朝霞市育ち。2歳頃から施設で育ち、高校入学から24歳までは国立療養所(当時)東埼玉病院で過ごした。日常生活のほとんどに介助が必要。現在、事業所から派遣される介助者(重度訪問介護)7,8人に介助を受け、埼玉県さいたま市で自立生活をしている。イルカ保険サービス合同会社で週2回、1日あたり5時間のテレワークをしている。浦和レッズの熱心なサポーター。

文/篠田恵

この人の記事をもっと読む

この記事をシェアする