連載2回目

海老原宏美さん没後1年追悼企画:講演録「私の障害は誰のせい? ~介助者とのインクルーシブな社会を目指して~」後編

2023年01月13日公開

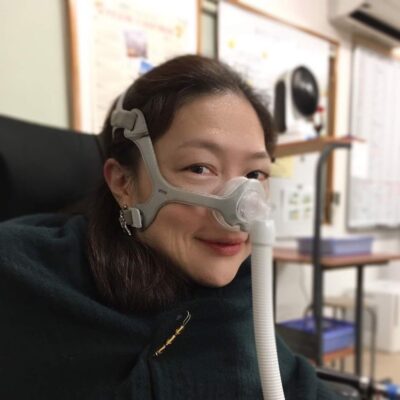

Hiromi Ebihara

文/油田優衣 : 写真/向山夏奈さんより提供いただきました

故・海老原宏美さんプロフィール

1977年、神奈川県川崎市生まれ。1歳半で脊髄性筋萎縮症と診断される。車いすを使いながら小学校、中学校、高校と地域の普通校に通い、大学進学を機に一人暮らしをスタート。大学卒業後の2001年、韓国縦断野宿旅「日韓TRY2001」を経て、同年11月から東京都東大和市で自立生活を開始。2002年からは自力での呼吸が難しくなり、人工呼吸器を使って生活した。

2008年に自立生活センター東大和の理事長、2009年に「呼ネット」(人工呼吸器ユーザーネットワーク)の副代表と東大和市地域自立支援協議会の会長、14年にDPI日本会議の理事、2015年に東京都自立支援協議会の副会長に就任。2016年には東京都女性活躍推進大賞を受賞。

著書に『まぁ、空気でも吸って』(現代書館)、『私が障害者じゃなくなる日』(旬報社)。

2021年12月24日、脊髄性筋萎縮症の進行に伴う肺性心のため、44歳で逝去。

【イントロダクション】

2021年12月24日に、44年の生涯を閉じられた海老原宏美さん。海老原さんは、インクルーシブな社会の実現のため、文字通りその身を削って活動されてきました。その想いは、海老原さんと関わりのあった一人ひとりに受け継がれ、今でもそっと私たちを支えてくれていると思います。

本記事は、2019年12月22日にDai-job high主催で行われたイベント、「私の障害は誰のせい? ~介助者とのインクルーシブな社会を目指して~」(於:東京都武蔵野市「かたらいの道市民スペース」)での海老原さんの講演録です。

講演の最初の方では、幼少期から自立生活をするまでに至る海老原さんのライフストーリーが語られました。本記事では、分量の都合上その話は掲載しておりませんが、気になられる方は、『〔増補新装版〕まぁ、空気でも吸って』(現代書館)をぜひお読みください。

2001年の「日韓TRY2001」の参加をきっかけに、「『地域で当たり前に生きること』自体が、障害者である自分にできる大きな仕事なんじゃないだろうか」と気付き、その後、東京都東大和市で自立生活を始められた海老原さん。18年間の自立生活の中で、介助者の変化を感じていました。

そして、本講演のメインの話として、海老原さんの介助に入るなかで劇的な変化を遂げた介助者として、現在は現代書館で編集者としてご活躍されている向山夏奈さんのお話が紹介されました。向山さんが海老原さんとぶつかりながら変化していくお話からは、重度の障害者が地域で生きることやそれを支える介助という営みがもつ可能性について考えさせられます。

後半にはパネラーとして、かつて新田勲さんの介助に入っておられた深田耕一郎さん(女子栄養大学)をお迎えし、介助者との関係性の作り方や介助者コミュニティは今どうなっているのか、どうあるべきなのかについて、海老原さんとじっくり語っていただきました。

※本記事の作成にあたっては、向山夏奈さん(現代書館編集者)と深田耕一郎さん(女子栄養大学准教授)に、原稿のチェックや修正をしていただきました。心より感謝申し上げます。

(文/油田優衣)

「君は論文を書けなくたって生きていけるけど、僕は君がいないと生きていけない」――新田勲さんからの手紙

深田:海老原さんとは、「呼ネット」(人工呼吸器ユーザーネットワーク)代表(イベント当時。現在は事務局員)の小田政利さんのつながりで出会いました。小田さんは、僕が15年ぐらい、今も月1回ぐらい介助に入らせてもらっている筋ジストロフィーの当事者の方です。もう少しだけ自己紹介させていただくと、小田さんの介助もしつつ、15年ぐらい前から、新田勲さんという脳性麻痺の方の介助を8年ぐらいさせてもらっていました。新田さんは2013年に亡くなったんですけれども、新田さんの介助経験が私のなかでは大きな経験でした。先ほど紹介されていた向山さんが、当時の私を見るようでですね……。どんどんいろんなことを新田さんから突きつけられる。

僕もね、「ちょっと論文書きたいんで、休ませてください」って言っちゃったんですね。1週間後に便箋4枚の手紙が来ました(笑)。新田さんは、口で言葉が喋れなくて、「足文字」っていう、一文字一文字ひらがなを書くんですよ。それを全部、介助者が読み取る。それで便箋4枚ですから……。それだけ非常に重いんです。一晩ぐらい……じゃないな、三日三晩かけないと書けないような手紙をいただきました。「君は論文を書けなくたって生きていけるけど、僕は君がいないと生きていけない」ということが滔々と、便箋4枚に書かれていまして。私はガーンと、超ショックで。でも、たしか半日休ませてもらったのかな(笑)。そういうことがありましたね。でもその手紙は、人に言わせると、ラブレターだよ、と。今思えば、確かに、強い、猛烈なラブレターだったと思いますね。次の週に、新田さんに「軽々と休ませてくださいって言って、すいませんでした」って謝りに行ったら、まぁ〜と笑って、「ここに来たのが運の尽き」とかなんか、そんなこと言われてですね(笑)。まぁ、なんていうか、緊張を緩和させてくれて。その緊張の緩和に私はホロッとさせられて、心をつかまれて、さらにやる気を増していきました(笑)。

向山さんを見ていると、同時に「凶暴化していく海老原宏美」をすごい実感しました。どんどん突きつけが激しくなってるよって。もうちょっと穏やかだったような気がするんだけど(笑)。まぁ、新田さんにしてもそうなんだけど、やっぱり生きている一瞬一瞬が切実というか。新田さんも、足文字を書くのは人より時間がかかるし、簡潔に言いたいメッセージを込めないといけない。そうすると、余計な修飾語とか形容詞がなくて、ストレートな表現になる。相手を射抜くような言葉ですね。で、こっちはすごいビビるんだよね(笑)。君がいないと生きていけないとか、君は裏切り者かとか、(表現が)直接すぎるから、すごいグサってくるんですが、そこにはやっぱり彼の切迫性がある。障害が重度化していくなかで、今このかけがえのない時間を一瞬一瞬生きるんだという思いがあると思います。海老原さんもそうなのかなと感じました。

介助は自分の体を人質に取られている。だから、介助者に「突きつける」のはしんどい

さて、ここからは海老原さんと私でディスカッションということですが、私からは、介助者との関係性の作り方や介助者コミュニティはどうあるのが良いか、聞いてみたいです。

新田さんは、本当にヤクザの障害者で……。突きつけばかりで、時々ホロッとさせるから、まさにヤクザですよ(笑)。共依存関係になりやすいというか。普段がひどすぎるから、優しい言葉についホロっとさせられて、「あの人、本当は優しいの♡」とつい思っちゃう。DV関係とすれすれみたいな。まぁそうは言っても、新田さんは優しい人なんですけどね。そういうヤクザ障害者というか、障害者としてプロ。どうしたら健常者が自分の人生に共感してくれて、自分の言いたいことを聞いてくれるかということを生まれたときから考えて生きてる人だから、プロの障害者なんです。海老原さんもそうだと思うんですけど、どうでしょうね。新田さんは、そういうヤクザコミュニティを作った。一心同体の、運命共同体ね。誰かが痛いと思ったら私も痛いと思う。誰かが悲しんでたら私も悲しいと思う。そういう一蓮托生の介助者コミュニティだった。

でもそれは、なかなかしんどい。やれる人はやれるけど、それをずっと続けていくのは難しいし、みんなにそれをやってと言うのは難しい。持続性や普遍性というところでかなり限界もある。

今、介護の業界で一般的なのは派遣型です。必要なときにヘルパーが派遣されて、きちっとサービスが提供される。それはそれで、チームとしてやっていると思うし、コミュニティが形成されていると思います。でも、新田さんの世界を知ってる僕から見たら、あんまりおもしろくないなっていうか……。行って帰ってくるだけの関係しか作れない。やりがいや生きがいみたいなものを介助の現場で見つけるのが難しい、というのが派遣型かなと思うんですけど。

海老原さんにとって、あるいは一般的にでも良いのですが、どういう介助者コミュニティを理想とされてるか、そこを伺いたいと思いました。

海老原:これは奥が深い問題ですね。私が働いている自立生活センターは、いわゆるヘルパー派遣型でやってきてるんですね。で、今、深田さんから話があった新田勲さんのヤクザ的コミュニティは、チームとしては濃いですけど、やっぱり一般社会のなかで普遍化するのはすごく難しいんですよ。まず、突きつけ続けられる精神力を持った障害者がすごく少ない。結局は自分の体が人質になっていて、その介助者に嫌われて、次の週から来なくなったら、自分の生活が立ち行かなくなるわけです。やっぱりそれが怖いから、どこかで良い顔しちゃうんですよ。「いいよ、いいよ、大丈夫だよ」って、「やらなくていいよ」っていうふうに言ってしまうんですね。そういう妥協をしながら生きている障害者の方が圧倒的に多いと思います。そのなかで、これやってくれって言い続けることはしんどいんですよ。怖い顔してるけど、やってることはいつもすごくしんどい。それを貫ける障害者がどこまでいるか、それを受け止めきれる介助者がどこまでいるかを考えると、多くはないと思いますね……。だから、あんまり深いこと考えずに、感情や共感とかは脇に置いて、お金で割り切った関係で仕事をしてもらう方が普遍的ではあるのかなと思います。それで介助派遣システムっていうのを作り上げてきたのがCILなんですね。

介助者同士を積極的に連携させる工夫

さっきの話のなかで思ったのは、障害やその種別によって、自分がどう生きていくかっていう感覚が全然違うんじゃないかということです。私は進行性の障害で、もうちょっとおとなしく生きてれば、もうちょっと健康なのかなと思うんですけど、やりたいことがいっぱいありすぎて、どんどん外に行っちゃうわけですよ。で、どんどん外に行けば行くほど、重度化が早いんです。同じSMAⅡ型の人のなかでも、呼吸器と胃ろうと両方つけてる人はそんなにいないですし、私はやっぱあんまり長くないなっていうか、自分の動ける時間があんまりないっていう気持ちが常にある。太く短く生きていく、みたいな覚悟でやっていて。その少ない時間のなかで、自分がやりたいことをやっていくためには、トイレに行くとかご飯を食べるということだけではなくて、私がどう生きていきたいのかというところを理解して、サポートしてくれる人がいないと、やってけないんですよね。そういうことを必死に伝えているという感じです。意識的にそう思って介助者を集めているわけではないんだけれども、最終的に残っていく人たちはそういう人たちになっているかなと思います。

で、どういう介助者が理想かっていうのは、だから一般化したことは言えません。あくまでも私にとっての理想ということになりますが、それは、うまい表現があまりないんですけど、「私の方に向いてくれる介助者」ではなくて、「私が向いている方を一緒に向ける介助者」とでもいうんですかね。私が見てるものを一緒に見られる介助者のコミュニティを作るんです。それを介助者同士でも共有できて、誰かが抜けても必ずそこを誰かが埋めるっていうチームワークがあったりだとか、今何を見ていくべきなのかを共有し合える仲間っていうかな、そういうスタンスで関わってくれる人を集結させることが、私にとっては今すごく大事な気がしています。

深田:そのための具体的な工夫ってありますか?

海老原:自立生活センターのヘルパー派遣型っていうのは、介助者同士をあえて繋げないんですよね。連絡先を絶対交換させないし、介助者同士をやりとりさせない。それを手法としてやってきてるんです。それは、介助者の方がやっぱりパッと動けるしパっと喋るし、行動が早いわけですよね。だけど、自立生活センターを作り上げてきた頚損とかCPの人とかは、なんでもかんでも時間がかかるから、介助者に先を越されたら、その前に行けないわけですよ。で、あっという間に主導権を握られてしまう。そして、介助者同士が勝手に情報交換をしあうと、「あの利用者はこういうことができてないから、自分たちでもっとこういうことを教えてあげた方いいよね」っていうふうに、生活のコントロール(権)を握られてしまうというトラウマ現象のようなものがあるんだと思うんです。だから、連絡をとらせない、連携を取らせない。あくまでもヘルパーに見ていてほしいのは自分だけだから、他の人たちのことは気にするなっていうスタンスをずっと貫いてきたのがCILの介助者派遣なんです。

だけど、私はそれだと大変で。介助としてやってもらうことがめっちゃ多いし、細かいから、それを一人一人に全部一から伝えていくのはものすごい大変なんです。伝えるだけで一日が終わっちゃうし、伝えるだけで一日に使える労力を全部使い果たしてしまって、本来自分がやりたいことができなくなってしまう。なので、むしろ積極的に介助者同士で切磋琢磨し合ってくれっていう感覚がだんだん強くなってきてるんですよね。そのために、最近生活のなかで工夫してるのは、積極的に連携させようっていう工夫です。今、私のアテンダントでLINEグループを作っていて、そこでシフトの調整をするし、誰が休んだときに誰がカバーしているかとか、どういう人が今忙しくて介助に入れないってことを全部のアテに知ってもらうんです。私は体調が今こうだから、こういうケアに気を付けてほしいとか、薬がこう増えたから気をつけてね、などの情報共有を、そこで1回流せば全員に伝わる仕組みにしています。情報共有を効率よくさせたことがまず一つめの工夫で、すごく改善して、効果があると感じています。

もう一つは、アテ会の開催です。LINEグループだけだと、お互い顔も知らない人たち同士だから、情報交換しようと思っても、ちょっとハードルが高いというか、「誰々さんはどうですか?」とか聞きにくいんですよね。で、1回みんなで顔を会わせようということで、介助に入ってくれてるアテたちみんなで集まってご飯会をしたんです。そのなかで、介助で困ってることを出し合うとかってわけではないんだけれども、お互いがどういう人でどういう生活をしている人なのかとか、介助に対してどう思ってるかとか、こういうことが難しいよねとか、最初こんなだったよねとかっていう、他愛もない話をしてもらって、お互いのキャラや生活を知ってもらったりする会を開きました。その後やっぱり、そのLINEグループのなかでレスポンスが速くなった気がします。誰かが休みたいって言ったら、じゃあ私がカバーしましょうかっていうようなアテ同士のつながりが、ちょっと深まったんじゃないかなと実感しています。

でも、大事なのは、必ずその中心に私が居続けることです。自分の生活を奪われてしまったら元も子もないので、(介助者同士で)勝手にやってっていうことではなく、積極的にやっている感じです。あえて(介助者同士のつながりを)促進しているという感じかな。そこがやっぱりCILのシステムと圧倒的に違う。CILやりながら、自分の介助体制は全く違うことをやっている状況ですかね。

深田:先ほど海老原さんの話で、社会モデルのことについて触れられていましたよね。障害というのは、社会の環境によって作り出されている。自己責任で解決すべきものではなくて、社会の側を変えていこうという考え方です。でも、こと介助においては結構、自己責任モデルなんですよね。それはたぶん、制度によるものもあると思うんです。2000年代から介護保険などが始まって、そこで言われているのは「措置から契約へ」。契約が大事だと。ご本人の自己責任、自己選択、自己決定が大事だよっていう、そういう社会の大きな流れによる影響もあると思います。でも、今、自己責任モデルの介助が、曲がり角にきているのかな、限界がきているのかなと感じています。自己責任モデルだと、どうしても介助同士が分断されてしまう。コミュニティとかチームができなくて、孤立化してしまう。そういう状況があると思います。今日の海老原さんの現在進行系のお話は、その課題を考えるためのヒントがたくさんあったと思います。ありがとうございました。

障害者介助が普通のバイトの1つになって――

――質疑応答の方にいきたいと思います。1つめ。「多くのCILの介助者の捉え方、いわゆる介助者手足論と、海老原さんの介助者の捉え方が異なり始めたのはいつごろからですか? またそれは何かのきっかけがあってのことですか?」ということです。

海老原:手足論じゃなくていいと思ってるのは、最初からだと思います。私はやっぱり、「人サーフィン」をしていた時代、健常者しかいない世界のなかで大学まで進学してきたなかで、友達や知人に介助を頼むことが中心だったわけです。そのときに、この人はこういうことが得意だから、今声かけた方がいいかなとか、今この人忙しいから声かけない方がいいかなとか、その人の性格や生活を見ながら、介助を頼んでたんですよね。それが大きく反映していると思っています。最初からヘルパーという職業の人に介助を頼むような生活をしていたら、こういうふうにはなっていなかったかなと思います。相手がどんな人かっていうことと自分との関係性の、その延長線上に介助があるっていう感覚があったので、自立生活を始めてすぐの頃から手足だけの人はつまらないなっていうふうに思ってました。

――2つめ。前半のお話のなかで、電車に乗る時に駅員が車両を指定してきたのに対して、それは嫌だと言って、もめたと。けれど、介助者はなんとも思ってなくて驚かれたという。でも、私(質問者)は、介助者も怒りを感じるんじゃないかという海老原さんの意見は疑問でした。何も思わない方もいるんじゃないかと。そういうことをおっしゃっています。どうですか。

海老原:いや、何も思わない介助者は多いですよ、全然。それが別に悪いとは思いません。そういう人が増えてきたなっていうだけのことですかね。昔は、特に自立生活センターの介助者になりたいっていうような人たちは、自分も障害者運動に関わりたいと思っているだとか、障害者運動をしている障害者に関心があるだとか、何か役に立ちたいっていう人たちが結構多かったと思うんです。それが、普通のバイトの一種に変わってきたっていうだけのことであって、そういう介助者がいけないっていうふうに言っているわけではないです。ただ、変わってきたなと思うっていうことですね。

――深田さんはどうですか、そのあたり。

深田:普通のバイトの一個として障害者介助があるっていうのは、それほど特別な存在として障害者が位置づけられなくなったという意味で良いことだと思います。かわいそうだからとか、助けてあげなきゃとか、社会変革のために介助をやるんだっていうような、大義名分みたいなものから入ってくるんじゃなくて、普通に一つのサービスとして介助が行われるのは、悪くないことだと。

一方で、僕は新田育ちだから、そこで一緒になって怒れよみたいなことは思いますよね。乗車拒否にあってその日の目的を果たせなくて、渋谷駅の駅員とずっと喧嘩して一日終わってたっていう、そういうのが楽しいと思っているような人からしたら、ちょっとなんかおもしろくないっていうか。社会に何かを訴えていくことのおもしろさが減ってしまって、ちょっと残念に思う面もあります。だから、海老原さん「そういう人が多いよ」で終わっていいのかっていう……(笑)

海老原:私個人的にはつまらないですよ。でも、運動する障害者自体が減ってきていて。「いや別に、いちいちそんなところで喧嘩しないで、私は早く家に帰りたいんです」みたいな障害者だった場合に、介助者が横でプンプンしてたら、「もういいんだって、静かにしてよ」みたいになると思うんですよ。だから、その利用者のニーズに合ってるかどうかっていう話で。私はプンプンしたいタイプだから、「おう! 一緒に駅長室に乗り込もうぜ!」みたいに言ってくれると、楽しいなってなるけど。良いか悪いかっていう話ではないのかなと。おもしろいかおもしろくないかっていう話なのかなっていう気はしますね。

社会への参加の仕方を学ぶ機会がなかった障害者へのサポートの必要性

――3つめの質問です。自立生活を上手にこなしているようには見えないような人、つまり、介助者との関係を作るのに困難があるような障害者はどうなっていくのかという感想をもたれた方もいます。「魅力的な障害者」というか、そこに行くことが楽しいっていう障害者ではないような人。そこはどうなんだろう。

海老原:それね、めっちゃ悩んでるとこなんですよね……。「海老原さんの介助おもしろい!やりがいある!」って言って、たくさんの人たちが集まってくれていることはすごく嬉しいです。自立生活いいなあ、おもしろいなと思うんですけど。一方で、自立生活センターの他の利用者のなかには、別に介助に入るのがおもしろいわけじゃないという人もたくさんいる。朝行ったら、ご飯食べて、トイレ行って、テレビ見て。お昼食べて、トイレ行って、テレビ見て。夕食して、お風呂入って、テレビ見て、寝るみたいな。それを毎日毎日やってても全然介助がおもしろくないわけですよね。成長ないし、ルーティンだし。そういう人って、やっぱりアテンダントが1年か2年で辞めていく場合が多いんですよ。そういう人たちを、センターとして、私はどうしたらいいのか悩んでます。それは別にその人が悪いわけじゃないというか。ずっと施設にいたりして、社会への参加の仕方を学ぶ機会がなかった人たちだし、自分の趣味とか生きがいとかを見つけるきっかけがなかった人たちなわけですよ。だからそういう人たちだけを責めるのはおかしい話で。

「せっかく地域で生活してるんだったら、もっとこういう活動してみたらおもしろいんじゃないの?」とか、「もっと外出てみたら?」とか、「こういう趣味やってみたら?」っていうような働きかけをもっと私達がして、――まぁ、そもそも障害者に魅力あるんだかないんだかわかんないですけど――「魅力がない」と言われている障害者たちが、もっと自分の生活を楽しめるサポートをしていかないといけないんだろうなって思っています。先の長い話で、一日でできることじゃないけれども。今は、障害者同士でのサポートが間に合ってない感じがします。

私は、自分の生活がすごく楽しいけれども、自分の生活でいっぱいいっぱいではあるんですよ。ちょっと体調が悪かったりすると、外に行ったり、他の人の支援に気持ちが回らなかったりすることもたくさんあって。それをやりきれてないんだなっていう……自己反省に繋がるっていう感じですかね。自分がいけないです、ごめんなさいって思います。

自立生活をして初めて、やっと親子になれた

――続いてちょっとテーマが違う質問なんですけども。「お母さんとはどんなお話をされますか? 関係は学生の頃と変わっていますか?」とのことです。

海老原:母親との関係性は変わりました。さっきも言ったように、介助してもらうっていうのは、自分の体を人質に取られているっていうことなんですよね。親は年取ってくるし、だんだん体が痛くなってきたり、力が弱くなってきたりする。そういうときに、家族介護でやってると、トイレ行きたいとか言っても、「ちょっと今から昼寝するから2時間後にして」みたいなことを言われたりするわけですよ。どっか出かけたいって言っても、「今日は忙しくて疲れたからまたにして」とか言われて、いつも介助してくれる親の顔色をみながら生活をしていたと思います。

だけど、自分の生活をちゃんと確立して、自分の介助体制を全部作りきってしまえば、母親が私の介助者ではなくなって、ただの母親になるんですね。自立生活をして初めて、やっと親子になれたっていう感じがすごくして……。やっと反抗期を作れるようなったっていうか。「お母さんバカじゃないの」とか、「もうどっか行って」っていうことを言えるようになったのが、自立生活をした後になりますね。母親は母親で、ずっと時間をかけて育ててきて、介助もしてきて、面倒見てきたから、お母さんは宏美のことなんでもわかってるとか、昔言ってたんですよ。でも、「わかるわけないじゃん、他人だからね」とかって言える。そういう関係になれるっていうのは、本来は普通のこと。普通は、大きくなって親から離れていけるのに、障害者はずっと自分の体を親に人質に取られている。それって良くないことだし、異常なことだと思うんですよね。その関係性から脱することができたっていうのは、すごく私にとって大きかったし、親にとっても大きかったことかなって思っています。今はほとんど来ないですね。私が嫌がるから。「お母さん面倒くさい、来なくていい」とかすごい言うので。家に来るのは年に2、3回かな。

――最後の質問です。海老原さんは、生まれながらに障害をお持ちで、自分から発信して、自分を貫く強さを身につけていらっしゃると感じます。ただ、人生の途中で重度の障害を負った方が、同じように自らの存在を発信していく強さを持つには、より困難があるのではと想像しました。何かお話があれば教えてくださいとのことです。

海老原:私は生まれた時からこういう状態で、重度化はしてるけれども、最初から自分でできないことがたくさんあって、人の手を借りながら生活をしてきたので、この状態が当たり前なんですよね。中途障害の人は、自分で何でもできてたことができなくなって、どうしても人のお世話にならなければいけないっていう感覚からスタートしてしまうことが多いのか。それはプレッシャーになるだろうなと思います。ただ、一概にそうとも言えなくて。生まれつき障害がある人でも、どうせ私なんて……みたいな人もたくさんいるし。その違いはどっから来るのかなっていうふうに考えることはよくあります。

んー、なんだろうなぁ……。たぶん、いちばん大きいのは、自分のその時、そのままの状態を受け入れてくれて、「それでいいじゃん」って言ってくれる人が周りにどれだけいるか。一概に先天性だから、中途障害だから、っていうことではないのかなって。あと、安心して生きていける社会環境だとか、資源だとか、法制度だとか、仕組みっていうのが周りにあるかどうか。その情報をちゃんと知っていて、活用する術があるかどうか。それらが、自分は生きていっていいんだっていう安心感や自信みたいなものにつながっているのかなって思います。

編集後記

海老原さんが亡くなられてから一年。この記事を作成しながら、ふと「あ……、この原稿を海老原さんに確認してもらうことはできないんだ……」と気付き、海老原さんがこの世にいない事実を痛感させられました。 介助者としての自分の人生をどうしたいのか、介助者もしくは健常者として障害者とどう向き合うのか、その非対称的な関係のなかで健常者であるあなたはどう振る舞うのか――それらの問いを、自身の生活のなかでも、多くの介助者に突きつけ続けた海老原さん。 そのような海老原さんの姿は、同じく自立生活をする私にとって心から尊敬するものです。海老原さんは、生活の場から「運動」を、「社会変革」をされていた方なんだな……と。 しかし、このことは、そこまでしないと(つまり、介助者に「突きつけ」続けないと)守れない生活があったというシビアな現実を伝えているとも思います。 なぜ、そこまでしないと障害者は、自分の生活・自分の権利を守れないのか。海老原さんのように介助者とぶつかり、介助者に「突きつけ」られるタフさをもってない人(それはまさに、今この編集後記を書いている私自身のことでもあります)でも、地域で「自分らしい生活」を送れるようにするためには、いったいどんな仕組みや取り組みが必要なのか。私たちは、海老原さんのバトンを引き継いで、これらの課題を考えていき、誰もが地域で当たり前に生きていける社会、権利の主体として生きていける社会を実現するために、仲間とともに模索し、動き続けなければなりません。

プロフィール

故・海老原宏美さんプロフィール

1977年、神奈川県川崎市生まれ。1歳半で脊髄性筋萎縮症と診断される。車いすを使いながら小学校、中学校、高校と地域の普通校に通い、大学進学を機に一人暮らしをスタート。大学卒業後の2001年、韓国縦断野宿旅「日韓TRY2001」を経て、同年11月から東京都東大和市で自立生活を開始。2002年からは自力での呼吸が難しくなり、人工呼吸器を使って生活した。

2008年に自立生活センター東大和の理事長、2009年に「呼ネット」(人工呼吸器ユーザーネットワーク)の副代表と東大和市地域自立支援協議会の会長、14年にDPI日本会議の理事、2015年に東京都自立支援協議会の副会長に就任。2016年には東京都女性活躍推進大賞を受賞。

著書に『まぁ、空気でも吸って』(現代書館)、『私が障害者じゃなくなる日』(旬報社)。

2021年12月24日、脊髄性筋萎縮症の進行に伴う肺性心のため、44歳で逝去。

文/油田優衣

この人の記事をもっと読む

この記事をシェアする