連載1回目

CILとの出会いで能力主義・学歴主義から解放され、親の知らない「私」が広がっていった

2021年11月23日公開

Mai KAWABATA

文/北地智子 : 写真/中井和味

脳性麻痺・茨城県在住|川端舞(かわばたまい)

1992年、群馬県生まれ。自力で座って動けるが、ご飯、お風呂、トイレなどの日常生活と外出時には介助者が必要。電動車いす利用。筑波大学卒業、同大学院退学後、ライターの道へ入る。つくば自立生活センターほにゃらメンバー。

【イントロダクション】

川端舞さんは、生まれつき脳性麻痺による障がいがあり、日中は介助者が欠かせません。言語障がいがあり、会話では介助者が補うこともあります。現在はライターとして、「NEWSつくば」(※1)で連載をされています。

ちょうど同じタイミングで、私たち一般社団法人わをんでは、重度障がい者の介助付き就労に関するハンドブックづくりを進めることになりました。全国各地の聞き取りを進めるなかで、「働きたい」という意思があるのに働くことのできない当事者の方々の声をたくさん聞いたからです。特に、介助付き就労については、仕事中の介助者費用は公費で出せないという根深い問題もあります。

そこで今回は、介助を必要としながらライターとして活躍する川端さんに、介助費用を自費で払いつつ働く経験をされている、その原動力や働くことの意味について、ハンドブックプロジェクトメンバー小暮理佳(※2)と、篠田恵(ライター、編集者)がお話を伺いました。

※本記事は、川端さんが受けられた虐待に関する内容も含まれています。そのため、精神的なストレスを感じられる方や、ご気分が悪くなる方は、読むのをお控えください。なお、掲載にあたって、ご本人にはご了承をいただいております。

「障がいがあるから、大学に行かないと見捨てられてしまう」という強迫

小暮:まずは生い立ちを教えてください。

川端:幼少期は地域の保育園に通っていました。ただ1つ下の学級に入っていたので、同級の子たちと一緒に学校に行くことはありませんでした。小学校から高校までは普通学校に通い、筑波大学に入りました。中学校までは介助員を付けながら通っていました。

――川端さんは、小学校から高校まで普通学校ということですが、今振り返ると特別支援学校という選択肢もアリだと思いますか。それとも普通学校で良かったと思いますか。

川端:昔は「特別支援学校に行きたかった」と、親とケンカしたこともあったのですが、大人になって振り返ると、少なくとも高校時代は友だちに手伝ってもらいながら、楽しく生活できたので、高校に行くための小・中学校だったのかなと思っています。

小暮:筑波大学には、高校生のときから行きたいと思っていたのですか。

川端:自分から筑波大学に行きたいと思ったというよりは、幼いときから母親からずっと、「障がいがあるから、勉強だけは誰よりもできて、大学を卒業しないと社会で生きていけない」「障がい学生がいっぱいいる筑波大学に、行ったほうが良い」と言われていました。私自身は筑波大学に行かないと見捨てられると思って、それ以外の選択肢はなかったのです。

――周りの環境から、そのように思い込まざるをえなかったのかもしれませんね。また、お母様ご自身にも「障がいがあるから普通に育てなければならない」という強迫観念があったのかもしれませんね。

小暮:お母様は何をされている方ですか。

川端:昔は障がい児施設の職員で、今は福祉系の私立大学の講師をやっています。

小暮:なるほど。だから情報をよく知っていたのですね。ちなみに、お父様はどのような仕事をされていたのですか。

川端:特別支援学校の先生です。父親は、特別支援学校の卒業生は大学進学率が低いことがわかっていたので、どうしても私を普通学校に入れたかったみたいです。

――障がい者福祉の内側に入っているご両親だからこそ、そういった発言が出るのはすごく根深い問題だなと思いました。特にお母様は、普通の健常児より何か特化した技能や武器をもってほしいという思いがあったのかもしれませんね。そのひとつの現れとして、“肩書き”を身につけてほしいということなのかもしれません。また、特別支援学校で大学進学にむけた進路指導が不十分であるという問題も浮き彫りになりましたね。

「介助員がいるから、他の子に助けを求めちゃだめ」と言われた小・中学校時代

小暮:川端さんは、以前は介助者を付けずに食事をしていたとのことですが、「自分でできることは自分でやらなきゃ」と思っていたのですか。

川端:はい。

小暮:そう思うようになったきっかけなどはありますか。

川端:私は小学校のころから、介助員を付けて普通学校に通っていたのですが、学校の先生から「介助員がいるのだから、他の友だちには何も手伝ってもらってはだめだ」と言われていたので、「友だちに手伝ってもらう」という考え自体がありませんでした。また、中学校のころには、介助員から虐待を受けていました。例えば、トイレ介助の時に「汚い」と言われ介助を拒否されたり、階段を上る際に介助員に強引に手を引っ張られて落ち、怪我をすると舌打ちをされたり、体育のマラソンの授業で伴走していた介助員に「もっと早く走りなさい」と言われて転んで頭を打ち、救急車で運ばれることがありました。こうした経験から「介助員というのは自分を傷つける存在なんだ」と感じていたので、「介助員に嫌なことをされるくらいなら時間がかかっても自分で全部やったほうが良い」と思っていました。高校では介助員は付けなかったのですが、その代わり「友だちにいろいろ手伝ってもらっていいよ」と学校側が言ってくれました。友だちに手伝ってもらうことは段々慣れていったのですが、介助者に手伝ってもらうと、「また嫌なことをされるのではないか」という不安がありました。大学で一人暮らしを始めて、介助者を使いはじめても、どこまで頼んでいいかがわからないし、嫌なことをされたらどうすれば良いか不安で、できるだけ自分ひとりでやろうと思っていました。

――親御さんからも「他人に迷惑をかけるな」と、日頃から言われていたそうですね。でも、もし親御さんも「介助者を付ければ、娘も自立生活ができる」と思えたら、また違ったかもしれませんね。

川端:親にも「自分でできることは自分でやりなさい」と言われていたのですが、おそらく私を普通学校に入れるためにすごく苦労をしたことで、普通学校から追い出されないために、先生と同じことを言うしかなかったのかなと思います。

小暮:私も小学生のときに、簡易電動車いすに乗っていたのですが、「他の子にぶつかったら危ないから」という理由で学校についたらバッテリーを抜かれて、自由に動くことができなかったことがありました(※2)。なぜそういう教育がなされるのかというと、学校の先生も障がいがある子にどう接したらよいかわからないからではないでしょうか。「自分でできることは自分でやりなさい」というのは悪いことではないとは思うのですが、すべてを自分でやるのではなく、必要な手助けを自分から求めていく、ということがすごく大事なのではないかと思います。

川端:自立生活センター(以下、CIL)に出会って、頭では手伝ってもらっていいのだとわかっているのに、実際に介助者を使うと自分でやらなくていいのかなという葛藤が1年くらいはありました。

自分以外の同級生はみんな健常児

小暮:小・中学校のときに「介助員がいるから、他の子に助けを求めたらだめ」という謎のルールを言われたとのことですが、クラスメイトとの関係はどうでしたか。

川端:友だちはできなかったと思います。学校の授業で隣の子に教科書をめくってもらうだけでも、先生に「介助員がいるのに何でやってもらわないのだ」と怒られました。そのようなことを言われていたので、周りも私に近づかなかったのです。逆に、高校時代は教室移動も友だちに手伝ってもらっていたので自然と話せるようになり、楽しかったです。

小暮:怒ってくる先生というのは、どのような立場の人なのですか。

川端:普通学校の普通学級の担任や学年主任です。介助員が病気で休んだとき、担任は私に「学校に来ていいよ」と言ったので、学校に行って友だちに手伝ってもらいながら授業を受けていたら、学年主任が「介助員が休みなのに、なぜ学校に来たんだ」と怒っていた、と後日、介助員から聞かされました。このような経験の積み重ねで、私は学校に来たらいけない生徒なのだと思いました。

小暮:衝撃的ですね。なぜそんなことを言うのかと、とても疑問に思います。ちなみに、通っていた学校に支援学級はありましたか。

川端:知的障がいの支援学級はあって何人か通っていたのですが、運動障がいの子は私だけでした。

小暮:運動障がいは川端さん1人で、支援学級には在籍していなかったのですね。

CILからもらった「退学証書」は、新しい人生のスタートライン

川端:大学に入学するのと同時に、つくば市で一人暮らしを始めました。当時は一般のヘルパー事業所を使っていたのですが、大学院のときに事業所との関係がうまくいかなくなって相談したのがCILです。それまでは自分には障がいがある分、他の学生よりもいい成績をとらないと社会で生きていけないとずっと思っていました。でも、大学院でCILに出会って、「障がいがあるからこそできることがある」「障がいがあることを学歴で補わなくても、他の人と同じように生活していい」と、わかったのです。さらに、障がい者は私だけという環境の大学院での私と、CILにいるときの私が、自分のなかでバランスが取れなくなってしまいました。そこから、1年半ぐらい大学院を休学した後に、大学院をやめて、本格的にCILに関わるようになりました。

小暮:一般の事業所からヘルパーさんに来てもらっていた大学生のときは、介助者とうまくいかなかったとのことですが、具体的にどのようなことがあったのでしょうか。

川端:大学院に入って、障がい児教育について研究しようと思いました。ただ、私は「普通学校にいる障がい児」について研究したかったのですが、大学にいる教授たちは特別支援学校の子どもか、教育学の先生は障がいのない子どもにしか興味がなくて、自分のやりたい研究がなかなかできませんでした。よく調べれば、普通学校にいる障がい児も研究対象にしている教授もいたようなんですが、大学時代の私はまだ自分の子ども時代をうまく整理できてなくて、向き合い方がわからず、積極的に調べられなかった面もあると思います。そういうことをFacebookでつぶやいていたら、全国障害学生支援センター(※3)の殿岡さんから「1回会って話したい」と連絡をいただきました。その時、私はほとんど介助者を使っていなかったので、一人で電車に乗って東京まで行き、殿岡さんとご飯をご一緒するときも、介助なしで食べていました。当時の私にはそれが当たり前だったのですが、殿岡さんに「食事介助を受けたほうが早く食べられるし、食べながら話もできるよ」と言われて、その通りだと思いました。そこで、当時使っていた介助者派遣事業所に「食事介助を受けて早く食べ終わり、自分の大学院の勉強に時間を使いたい」と相談したのですが、「自分でできることをなんで自分でやらないんだ」と、何回か説明してもわかってもらえませんでした。それを殿岡さんに相談したら「つくばにもCILがあるから相談すれば良いよ」と言われ、初めてCILに行きました。

小暮:殿岡さんとの出会いがきっかけとなったのですね。でも、当時使われていた一般の事業所から言われたことは自立生活とは真逆のことだったんですね。

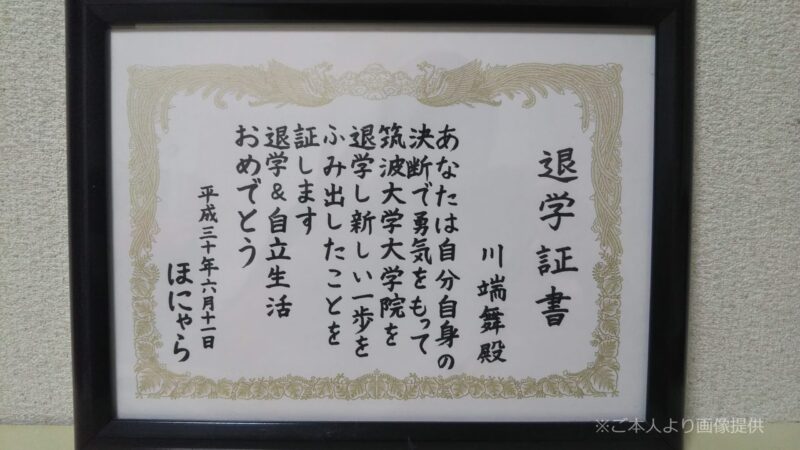

――大学院を退学した時にCILから「退学証書」をもらわれたということですが、それはどういった経緯からだったのでしょうか?

川端:大学院を退学しようと決めた時期に、私が冗談で介助者に「大学を卒業したら卒業証書をもらえるのに、退学証書ってないのかな」と言ったのを覚えていてくれて、退学してしばらくした時に、CILの事務所で退学証書と「退学おめでとう」と刺繍されたタオルをサプライズプレゼントしていただきました。CILに出会うまでは、自分の価値は学歴だけだと思い込んでいたので、大学院を退学することはとても悩みました。また、CILに出会って数年は見捨てられ不安が強く、介助者を信じていいのかもわからず、部屋に引きこもったこともありました。それでも、CILの当事者スタッフや介助者は根気よく私の話を聞き、私のことを待ち、最終的に退学への決断を応援してくれました。だから退学証書は、ありのままの私が認められた証であり、これから能力主義や学歴主義とは違う生き方をしていくスタートラインだったと思います。

――一方でご両親からはなんと言われましたか。

川端:親は、最初は「大学院くらいは出ておかないと社会で働けない」と猛反対でしたが、何回か説得していくうちに「あなたの好きにしなさい」と言ってもらえました。

――ご両親からの縛りがCILによって解き放たれたのかなと感じました。

川端:はい。CILで活動し始めて、親の知らない私がどんどん広がっていくのを感じました。

――CILではどのような活動をされているのですか。

川端:以前はイベントを企画したり、施設に入っている障がい者の地域移行支援に関わったりしていたのですが、コロナになってからはイベントもできなくなってしまいましたので、機関誌の印刷などをしています。

次回は、川端さんの介助付き就労という働き方について、お話を伺います。

注釈

1. 筑波学院大学を拠点にウェブニュースを発信する、茨城県のつくば・土浦の地域メディア。https://newstsukuba.jp/

2. 脊髄性筋萎縮症(SMA)当事者の小暮理佳さん。インタビュー記事はこちら。

連載1回目「大学進学から就活と『当たり前のこと』を経験してきて」https://wawon.org/interview/story/1810/

連載2回目「何が障がい者の就労を阻むのか――インターンシップ・就活の経験を通して見えたこと」https://wawon.org/interview/story/1814/

連載3回目「学校制度や福祉制度には、青春の視点がない」https://wawon.org/interview/story/1816/

3. 障がい学生や大学等を支援する団体。生きることの営みである「学び」を保障できる社会を目指し活動している。https://www.nscsd.jp/

プロフィール

脳性麻痺・茨城県在住|川端舞(かわばたまい)

1992年、群馬県生まれ。自力で座って動けるが、ご飯、お風呂、トイレなどの日常生活と外出時には介助者が必要。電動車いす利用。筑波大学卒業、同大学院退学後、ライターの道へ入る。つくば自立生活センターほにゃらメンバー。趣味は読書、音楽を聴くこと。中学時代、コブクロの曲を聴くときだけがリラックスできる時間で、そこからずっとコブクロのファン。

文/北地智子

この人の記事をもっと読む

この記事をシェアする