運動調査記事

無関心の健常者から、仲間を支援する当事者へ

Profile

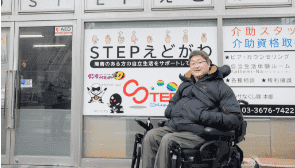

頸椎損傷・東京都在住|今村 登(いまむら のぼる)

1964年、長野県生まれ。29歳の事故後、地元・長野での入院生活ののち、上京し結婚。「障がい者向けの事業を始めたい」と考えているときに、自立生活センターのことを知り、自立生活センターSTEPえどがわを立ち上げ、現在、同団体理事長。2004年ごろからDPI日本会議にも関わり、現在事務局次長。

今村登さんは、29歳のときに事故で障がいを負い、電動車いすユーザーになりました。2002年、東京都江戸川区に自立生活センターSTEPえどがわを立ち上げ、障がい者の自立支援に従事。現在は、障がい当事者の全国組織であるDPI日本会議の事務局次長も兼任し、就労問題も含めた障害者の地域生活に関わるさまざまな政策提言をされています。

私たちは2年間、介助付き就労に関する調査をしてきました。介助が必要な重度身体障害者が働こうと思ったとき、重度訪問介護は使えず、新しくできた重度障害者等就労支援特別事業も課題が多いです。

そこで、地域に根差した運動と、国政に働きかける運動を両立されている今村さんに、今後、介助付き就労を進めていく上で、どのように運動として働きかけるべきか、どのような変化が社会に求められるのかなどについて、お話を伺いました

目次

「エスカレーターなんか使うから足腰が弱る」――障がい者のことは何も考えていなかった健常者時代

最初に生い立ちを教えてください。

今村:祖父母と両親、2人の姉の7人家族で育ちました。親戚や友人には障がい者はおらず、自分が怪我するまでは障がい者との接点はほとんどありませんでした。今でこそ、「社会は障がい者のことを考えていない」などと言っていますが、健常者だったとき、自分も障がい者のことを真剣に考えたことはなかったです。

千葉の体育大学を卒業後、そのまま東京で就職しました。当時は駅にエレベーターは全然なくて、やっとエスカレーターが作られはじめた頃でした。その頃の私は、エスカレーターなんか使うから足腰が弱るのだと思っていて、エスカレーターが必要な人もいるという発想もなかったです。

学校の中で、障がいのある生徒を目にすることもなかったですか。

今村:小学校の途中まで、校内の特殊学級に知的障がいの子が数人いたと思うのですが、途中で養護学校(現在の特別支援学校)に転校して、全員いなくなりました。その後はまったく接点がなかったです。

大学卒業後、お仕事は何をされていましたか?

今村:日産自動車の社員向けスポーツクラブで働いていました。社員も地元住民も使える施設でした。利用者のトレーニングや体力測定を指導することもありましたが、デスクワークの方が多かったですね。

その中で、障がい者団体が運動会を開催するために、体育館を貸してほしいと頼みに来たことがありました。障がい者も普通に会員として使えるようにすれば良いのではと思い、上司に聞いたら「他の会員がどう思うかもわからないし、障がい者の利用が必ずしも会員増に繋がるかもわからないから難しい」と言われました。そのときは「そういうものか」としか思わず、今考えれば、それ以上深く考えなかった自分が恥ずかしいです。

天畠:バリバリの個人モデルを内面化していたんですね。

今村:そうですね。

スポーツを仕事としてやっていたこともあり、障がい者というのは、いちばん縁遠い部類の人で、障がいは治すものだと考えていたのですか。

今村:そんなことすら考えなかったですね。大学の後輩が横浜ラポールという障がい者向けのスポーツ文化施設で指導員をしていて、あるとき、後輩に誘われて行ったら、聴覚障がいの人がいたんです。一緒にバレーボールをしました。そのとき、たしかに障がい者でもスポーツはするよなと思ったぐらいで、障がいがあると何に苦労するとか、想像すらせず、とにかく障がい者のことは何も考えていなかった。そんな、ろくでもない奴でした。

地元・長野から東京・江戸川区へーフットワーク軽く、障がい者としての新しい生き方を探せた理由

そんな今村さんが29歳で障がいを負うきっかけになった、事故について教えてください。

今村:実家に帰ったとき、近くの堤防沿いを散歩していたら、子どもの頃に堤防の斜面を駆け下りるという遊びをよくやったのを思い出して、久々にやったんです。駆け下りることはできたんですが、止まりきれなくて、正面のコンクリートの壁に頭から突っ込んでしまって、首の骨を折りました。誰のせいでもない、ドジな怪我でございます。

障がいを負った原因を聞かれたときに、交通事故とか、スポーツ中の事故とか、一言で答えられる人たちがうらやましいです。

受傷後はどう過ごされましたか?

今村:最初は地元の長野にある市立病院に入ったのですが、都内の会社に復職するのであれば東京に近い方が良いという理由で、埼玉県所沢市にある国立のリハビリセンターに転院しました。でも、休職期間中に復帰できなかったので、会社は自主退職しました。

退職後、東京にいる理由もなくなったので、長野に戻りました。将来は実家を改造して住むつもりで、実家の環境が整うまで、県内の国立リハビリセンターに入ることにしました。車いすで実家に入れるようにする改造案まで作ったんですが、よく考えると、家の中は車椅子で動けても、家の周辺は急な坂ばかりなので、家の中を住みやすくするほど、家に引きこもってしまう気がしたんです。それは性分に合わないので、実家に戻るのはやめて、東京に出ようと決意しました。

都内の物件を探し始めたのですが、当時はインターネットもなく、住宅情報資料に載っている不動産に問い合わせたものの、車いすで住める物件は見つかりませんでした。そんなとき、障がい者・高齢者向けの生活情報雑誌で、たまたま江戸川区で民間のバリアフリー賃貸マンションを建設中という広告を見つけ、問い合わせました。他に良さそうな物件も見つからなかったので、そのマンションを契約し、江戸川区に住み着きました。もともと江戸川区に縁があったわけではないのです。

障がいを受容してから、東京に出てきて、会社を始めるという流れは、フットワークの軽さをすごく感じます。どのように障がい受容されたのでしょうか。

今村:実は怪我したとき実家にいたのは、僕の両親に結婚の承諾を得るために、婚約者を連れて帰省中だったからなんです。婚約者の目の前で、僕は健常者から障がい者になりました。その後、婚約解消しようと思ったんですが、彼女もご両親も応援すると言ってくれて、東京に引っ越したあとに入籍しました。

入院中もずっと応援してくれたので、落ち込んでいる時間はなく、「早く結婚したい」という目標が後押ししたんだと思います。妻のお父さんには、「10年以内にちゃんと食べていけるようにします」と約束しました。

生命保険の契約を見直した数ヶ月後に怪我したので、大きい額の補償金がもらえたことも、障がい受容を後押ししたと思います。まとまったお金を将来のために取っておくのではなく、そのときやりたいことにつぎ込もうと思いました。

自立生活センター(以下、CIL)を立ち上げるために全国各地やアメリカに行き、いろんな人に会うために、お金を使ったんですね。金銭的な心配はなかったので、よりフットワークが軽かったです。

川端:怪我したあと、できるだけ健常者になろうと思うことはなかったですか。

今村:怪我した直後こそ元の職場に戻るのが目標でしたが、電車通勤したり、事務所内を車いすで移動したりすることを考えると、実際に復職が叶うとは思えなかったです。収入源はどうにかしなければ、とはずっと考えていましたが。でも、もし本当に復職が叶っていても、体力がもたなかったと思うし、CILをやろうという発想にならなかったと思うので結果的に良かったと思います。

介助ニーズが増えれば、要求を突き付けられる――CIL増の中でのSTEPえどがわの船出

江戸川区に来てから、どのような経緯で自立生活センターを設立されたのですか。

今村: 江戸川区に来た1997年当時は、福祉制度を全然詳しく知らなかったのですが、支援費制度や自立支援法など、国の制度がまだ整っていない段階でした。

当初は妻の介助だけで生活していたのですが、妻も仕事をし始めて介助が回らなくなり、東京都の全身性障害者介護派遣事業を使うことにしました。そのとき偶然、国立リハビリセンター時代の看護師さんが退職して、フリーになったと聞き、その人に「僕の介助をやってもらえないか」と声をかけました。結局その人も同じマンションに住むことになり、僕ともう1人、同じマンションに住む男性の介助を頼むことになりました。

当時、僕は自立生活センター(以下、CIL)のことは知らず、有限会社を作るなど、試行錯誤する中で、出会った仲間と「やっぱり障がい者向けの何かをしたいね」と話すようになりました。調べるうちに、障がい者同士で支援するCILという団体なら、僕らのやりたいことができそうだと分かり、CILについて学ぼうと思いました。

2002年の秋頃、日本初の1986年に誕生したCILである八王子のヒューマンケア協会を訪問し、代表の中西正司さんから「来年から支援費制度という、全国統一の福祉制度が始まる。それに合わせて、今、全国でCILの立ち上げ支援をしているから、君たちが江戸川区初のCILを立ち上げるなら応援してあげるよ」と言われ、「ぜひお願いします」と答えました。

当時、国の市町村障害者生活支援事業の中で、地域生活を支援している団体に年間1500万円の予算をくれる制度があり、それを運営資金にできないかと考え、そのために必要な法人格を、2002年11月に取りました。

しかし、取った途端に、そもそも「この制度は新規団体を対象にしない」と国が方針を変えてしまった。期待していた収入源がなくなり、介助者派遣事業をやるしかなくなりました。その後、2002年12月に、全国自立生活センター協議会の正会員として登録が承認されました。その後、いきなり翌年の1月に、支援費の上限問題の反対運動で集合がかけられて、訳もわからず、全国から集まった他団体と厚生労働省を取り囲んだのが、CILとして初めての抗議活動でした。

CILを立ち上げるうえで、ヒューマンケア協会の中西さんからはどのようなサポートがありましたか

今村:当時はJILとして、全国にCILを立ち上げる支援を始めたときだったので、「JILとして応援するよ」くらいでした。立ち上げるためには事務的な手続きがたくさん必要だったので、JILの人たちからは事務的なノウハウを教わりました。CILそのものについては、夜間講座を受けたりとか、JILとは別でやっていました。

CILには、重度障がい者の仕事作りという役割もあったのでしょうか。

今村:結果的に重度障がい者の仕事ができたということだと思います。「日本のCILは、必要な介助サービスの制度をつくる運動体も、介助サービスを提供する事業体が地域になければ事業体も、両方をやるんだ」と中西さんは言っていました。

介助を求める障がい者が全国に増えれば、全国的な障がい当事者の要求として主張できる。実際にサービスを自分たちが提供することで収入源にもなるけれど、それはあくまで活動資金であり、障がい者の給与として使うのは一義的な目的ではなかったと思います。