運動調査記事

介助付き就労は、パーソナルアシスタンスを目指した先にある

Profile

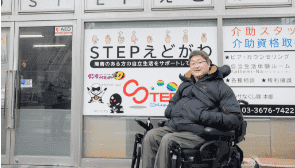

脳性麻痺・大阪市在住|尾上 浩二(おのうえ こうじ)

1960年大阪市生まれ。1歳で脳性麻痺の診断を受ける。養護学校(現・特別支援学校)、施設を経て、中学校から地域の学校へ通う。大阪市立大学入学後、障害者運動に参加。障害者差別解消法の制定や施行準備に関わる。1998年DPI日本会議事務局次長、2004年DPI日本会議事務局長、現在は副議長。事務局長後任は佐藤聡氏。障害者政策委員、内閣府・政策企画調査官、内閣府障害者施策アドバイザーを歴任。NPO法人ちゅうぶ代表理事。主な著書に、大野・小泉・矢吹・渡邉との共著『障害者運動のバトンをつなぐ–いま、改めて地域で生きていくために』(2016年、生活書院)

ここから、具体的に介助付き就労の話に進んでいきたいと思います。これまでDPIでは、行政や議員とのつながりも駆使しながら国に働きかけを行ってきたとのことでした。一方で、重度障害者の就労問題については、近年DPIでは、就労支援特別事業の調査を進めている印象です。きっかけはどのようなものでしたか。

尾上:これは立場や人によって捉え方が違うかもしれません。重度訪問介護を中心にして通勤・通学には使えないという制限を突破していくという結論部分は一緒ですが、就労から見るか、障害者の社会参加から見るかによって、アクセントの置き方が違ってくるからです。私のスタンスは、「介助付き就労を目指して」というよりは、「障害者のパーソナルアシスタンス(※6)を目指す、そのなかに当然就労した人は就労中の介護も課題として出てくるだろう」というものです。

今でいう重度訪問介護は日常生活支援といわれたものですが、1974年東京ではじまった脳性麻痺者等介護人派遣事業をモデルに、1986年に大阪市全身性障害者介護人派遣事業が始まりました。加えて、大阪の場合は知的障害のある仲間も含めて、保育所への入所や学校への就学運動があって、卒業後行き先がない。

地域の学校を出ても行き先がないということで、自分たちの活動拠点として当時の作業所みたいなものを自分たちで作ったのですが、家から親と一緒に作業所へ通うときの送迎問題が出てきました。

また、知的障害者が一人ひとり、自分の好みに合わせて外出する、社会参加したいというニーズもあった。それで1993年大阪で全国初の知的障害者ガイドヘルプ制度ができました。そうしてできたガイドヘルプと全身性障害者介護人派遣事業では、作業所への通所は実態的に認められていました。

しかし、国の助成金の関係で、通学や通勤のような通年長期にわたるものには使えません、というふうな制限がかけられそうになりました。その当時の理由は2つ。

1つ目は、通学・通勤は毎日定期的なものだから、当時の支給時間1ヶ月数10時間はあっという間になくなってしまうこと。2つ目は、通勤は所得を得る営業活動とみなされ、そこに税金を使っていいのかということ。このような経緯があったので、重度訪問介護の制限はガイドヘルプの利用制限問題が発端だろうと、私は思っています。

この介助付き就労の問題を、パーソナルアシスタンスの拡充、その先の社会参加としての就労に位置づける考え方にとても共感します。そのうえで、税金問題、福祉活動と経済活動がつなげられないという国の論理や、教育問題をどう突破するかというところは課題として残ることがわかりました。

目次

根本的な解決は、大臣告示における制限の撤廃――ニーズ爆発なんてしない!

介助付き就労が先に進むとき、重度訪問介護での就労解禁を認めない代わりに、別枠で就労支援特別事業を行うことについてはどうお考えでしょうか。

尾上:従来の全身性障害者介護人派遣事業やガイドヘルプ制度は、自治体ごとで一定の柔軟な運用がされていました。ところが、支援費制度(※7)で日常生活支援や、当時の移動介護が国の制度になり、一律に規制がかかり、外出先など逐一報告を書くことになりました。

もともと、この制度は自薦ヘルパー的な形で使われてたきたので、いちいち国のお伺いを立てなきゃいけないというのは違うと思っていました。それが、今の重度訪問介護になる段階で、大臣告示でそれ以前のガイドヘルプの要綱にあったものをそのまま持ってきた状態になり、大臣告示でかちっと固まってしまった。

私たちとしては自治体における全身性障害者介護派遣事業は十分ではなかったけれども、実態的にはよりパーソナルアシスタンスに近かったという認識がありました。それが国の制度になったから使いづらさが増してしまったのです。これをずっと言い続けてきたけれども、なかなか社会に広く受け止められませんでした。

そのなかで重度の国会議員が誕生して、初めて彼らの社会で働く場、国会における介護をどうするのかという問題が出てきた。ようやくこの問題が社会に注目され、役所も重い腰を上げざるを得なくなったというのが今の局面だと思います。だから根本的な解決するのは、やはり重度訪問介護の大臣告示における制限を撤廃ということ。これが元々の本筋なんです。

現在就労支援特別事業を使えるのは、現在10箇所程度の非常に少ない自治体に限られています。しかも実際に使う人は、「あの人、この人」と数え上げられるような、とても限られた状況。このような実態は丁寧に拾っていく必要があると思います。

行政は往々にして、「いや、そんなもの認めてしまえば誰も彼も使いたくなって、障害者の就労と引き換えにそれ以上のコストがかかってしまいます」というニーズ爆発論を必ず出してきます。でも、重度訪問を使っている人の外出先、介護の提供の場が広がるだけです。自宅にいても、どこにいても介護ニーズがあることには変わりありません。だから、「ニーズ爆発なんてしない!」と我々は言い続けています。

また、就労支援特別事業の制度自体が使いづらく、自治体への申請や調整も大変です。この制度は非常に使いにくいので、多少手直ししたところで伸びない。だから重度訪問介護の規制をとっぱらうべきという根拠に使えばいい、というのが僕の意見です。

確かに、就労支援特別事業は事務作業が煩雑で、事業所に何のメリットもないという問題があります。逆にニーズが少ないと、「使う人が少ない、ニーズが少ないから意味ないんだな」と思われる可能性もあると懸念していました。それを逆手にとって、「じゃあ告示をなくしてもいいんじゃないか」という根拠になるというのは目から鱗でした。

尾上:厚労省が作った制度だから一切使っちゃダメとか、あるいはなんとしても推進しましょうということではありません。でもしっかりと制度の運用状況や実態を把握していくことが大事です。つまり、「そういう制度を実際に使ってみました。でもやっぱりこういう実態ありました。だからやっぱり重度訪問介護の改善でないと根本的には解決しません。」とエビデンスとして明らかにしてもらえたらすごく嬉しいです。

介助付き就労は、「地域での自立生活の実態の制度化」に沿って制度を伸ばす

尾上:日本の場合、障害者介護の制度は福祉サービスということで一括になっていますが、実は2つの源流があると思っています。

1つ目の源流は、入所施設での介護が原型にあり、それを地域化したものです。典型は介護保険で、医学モデル、管理型。元々施設というのは多数の者に対して決まった形で定型的介護を提供する。いわゆるマニュアル化がつきまとうわけです。落とし穴は、障害者の地域生活はあくまで選択肢の1つという位置づけであること。より重度になったり、医療的ケアが必要になったら最後はやっぱり施設だよね、でも地域生活の選択肢もあったらいいよねっていうレベルです。

2つ目の源流が、私たちがずっと求めてきたもので、地域での自立生活の実態の制度化です。これは1974年の東京都の脳性麻痺者等介護派遣事業を嚆矢とした形でずっと続いてきている流れで、社会モデル、当事者主体、個々に合わせた介護が特徴です。だから、いろんな場面で介護は切れ目なく提供されるのが当たり前で、パーソナルアシスタンスということになるわけです。

1つ目と比べて、いかにして地域生活を実現するか、たとえば加齢や症状が重度化しても地域生活を維持できるか、脱施設という視点が異なります。介助付き就労の解決には、この2つ目に沿った形で制度を発展させていけるかというところがポイントだと思います。

地域で生きていくためにどうやって生活していくか、そのためには就労が阻害されている現状は、地域で生きていけなくなる当事者が増えていくということでもありますよね。

尾上:私たちの運動や社会の変革がまだそこまでいってないことの裏返しでもあるのかもしれません。就労時の介護が認められると同時に、その地域で暮らしていくときに就労しなくても生きていける社会でもあってほしいと思います。だから、広くあらゆる社会参加が認められるべきだと考えます。それに不可欠な介護は当然認められるべきであって、当然そのなかに就労したい人は就労もする。就労したら使えなくなるのはおかしいと思っています。

そうですね。この介助付き就労を進めたときに、この研究自体が本当に目指すことっていうのは能力主義や生産性を問い直すものにしなきゃいけないと考えています。就労を推し進めた先に、当事者同士の能力主義の分断、つまり働ける者と働けない者の分断があってはならないと思っています。

働くことの意味の組み替えを目指す

ライターとして就労しながら、プライベートでは障害者運動の活動も大事にされている当事者の方がいます。その方は、就労支援特別事業の利用を考えているのですが、ライターの仕事(有給)と障害者運動(無給)を両立すると、1週間のなかでお金をもらって働く時間が規定より(週10時間以上)少なくなってしまって、介助制度を使えなくなるかもしれないそうです。そのような状況では、「障害者運動より一般就労をするほうが価値がある」といわれているような気がしてしまう、と悩んでおられます。

尾上:このプロジェクトは、働くことの意味自体を問い直すことも射程に入ってきますね。これまでは、まず身の回りのこと、身辺自立ができて、次は挨拶とか社会的な自立ができる。その先に、手に技能をつけて職業自立ができるというのが医学モデルの段階的な自立論でした。

だから、現在の制度は、介護が必要な、自分の身の回りのことに何らかの支援が必要な人が働くということを想定してないわけです。医学モデル的なその職業自立論に対して、介護をつけて働くことの意味、それをまず打ち破るという意味があるわけです。同時に、働くということの意味の組み替えまで目指したいですね。

青い芝的に言えば、「労働の価値観自身の組み替え」みたいなところにまで切り込めればいいなと思います。横塚さんの文章の中に、たとえば、介護が必要な障害者がトイレ介護をしてもらうために、ちょっと腰動かしたりとかそういうことも労働として認められるような社会があって、初めて障害者が解放されるんだとありました。そういう意味で、働く根底に流れている価値観に挑むみたいなものがあったら面白いですね。

ありがとうございます。腰を上げることが労働なのだっていうことを、どういうふうに説得的に追っていけるかっていうところは課題のひとつです。

バックラッシュ問題に3層から反論――介助付き就労は優遇ではない

社会には「健常者である自分たちでさえ働くのは大変なのに、障害者を優遇するのは逆差別じゃないか」という批判、いわゆるバックラッシュ問題があります。こちらに関して、尾上さんご自身はどのようにお考えでしょうか。

尾上:このようなバッシングする人たちは、おそらく具体的な制度や実態を知ってではなく、なんとなく「自分たちは何の支援もなくて働いてるのにそんな介護をつけて働くなんて、何を甘えたこと言ってるの、それで給料までもらえるなんて」と批判しているのではないでしょうか。その間にはすごく論理の飛躍があると思っています。

それに対してどう返していくかには、いくつかのレベルがあると思います。まず1つ目は、働くために介護をつけることは優遇ではないということをはっきりさせる。つまり、自分ができない部分、苦手な部分を介助を得ることで、障害のない者と機能的には同等になっているだけということです。これは優遇でもなんでもなくて、皆さんと一緒に働くための同等のスタートラインを作ってるんだという話です。

2つ目は、財政的な部分。先ほどの「営業活動に福祉のお金を使うなんて」というレベルの話については、仮に重度訪問介護をパーソナルアシスタンスとして、どこでも使えるようにしろという話ならば、いわば元々介護はついてるわけですよ。働いたから介護をつけなきゃいけないというよりは、重度訪問介護は、自立生活をしている障害者でいえば、介護をつけているから生活できてるわけです。でも家の中だったら介護は使えるのに、それが職場になったら使えないっていうことの方が不合理じゃないかということです。

3つ目は、あえて情に訴えるならば、みんなにとってWin-Winモデルじゃないかと。不合理さの上に言うならば、ちゃんと働く場面でも使えることの方が本人にとっても自己実現になり、社会全体としてもいいでしょう。職場に行かなかったら同じ介護で消費だけしてるけれど、消費プラス就労という形で生産にも関わっていけるからです。

このように今、「障害者を優遇するのは逆差別ではないか」というバックラッシュに対して、3層ぐらいの反論のポイントがあると思いました。

介助付き就労については、当事者はあくまでお飾りで、介助者がいるから働けてるんだろうみたいな批判にも向きあわざるを得ないのかなと思っています。

尾上: そもそも労働ってなんだろう。労働ってもっと人と人が関わり合いを持って協働することだと思うんですね。資本主義になることによって、「これは俺がやったから俺の取り分だ」と労働が個人主義化してしまった。実は私たち自身の労働観が、歴史的に形成された条件の中で、非常に個人主義化した労働観になってしまっているのではないでしょうか。

しかし、今までの「人の手を借りなくなってはじめて働く意味のある」みたいな医学モデルから、「支援を得ながら働く」という方向に組み替えていくことから、その先には人と人の協働が1つの価値あるもの労働として認められる社会を目指したいですよね。どこまでが自分がやってて、どこまでが他の人がやってるかってのは、重要なファクターじゃないような社会になってほしい。

これは当事者の語りプロジェクトに書かれている先ほどの当事者の方の言葉ですが、「自分1人でできるっていうことが、仕事をするってことなのか」と仰っていました(※8)。そうではないあり方を目指すって、本当に、働く意味を問い直すことですね。この度は貴重なお話をありがとうございました。

※6 パーソナルアシスタンスとは、障害当事者がイニシアティブをもって介助者と個別の関係性を築き、介助者は当事者の生活と一体となって継続的な支援を提供するシステムのこと。当事者と介助者は互いに尊重しあい、切磋琢磨していく関係となる。

※7 支援費制度とは、都道府県が指定する事業者から障害者自らが必要な福祉サービスを選んで契約し、国や地方自治体が支援費として支給する制度。障害当事者は事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用することができる。2003年4月施行され、2006年4月に障害者自立支援法へ移行した。

※8 ここで話題に出ているのは、当事者の語りプロジェクトでの川端舞さん記事https://wawon.org/interview/categorize/%e5%b7%9d%e7%ab%af%e8%88%9e/