運動調査記事

障がい者運動から紐解く、介助付き就労を得るための道のり

Profile

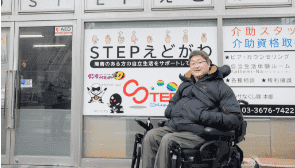

小山内美智子(おさないみちこ)

1953年生まれ。北海道和寒町出身。脳性麻痺のため電動車椅子を用いて活動する。1977年、介助を必要とする人の自立生活を支援する「札幌いちご会」設立、現理事長。2000年、身体に障がいを持つ人が自立生活を体験できる施設「社会福祉法人アンビシャス」開設。介護制度が整う以前からボランティアなどを募り活動し、自身の介助体制を確立させる。著書に『わたし、生きるからね』(岩波書店)などほか多数。1972年当時、エスカレーターしかなかった市営地下鉄で仲間と共にエレベーター設置を求め運動、のちにエレベーターが設置される。その出来事が、彼女のライフワークでもある「障がい者運動」の始まりであったという。

「就労中は、重度訪問介護を利用することができない」___この制度上のルールが、介助を受けながら生活する重度障がい者の就労を妨げています。2019年には重度身体障がい当事者が2人、2022年には1人、国会議員になりました。しかし、介助付き就労の機運はなかなか高まりません。介助つき就労をさらに社会に広げていくために、どのような取組が必要なのか、これまでの障がい者運動にヒントがあるのではないかと私たちは考えました。

1970 年代当時は現在のように介護制度が整っておらず、当時の障がい者は親元や施設で生活する以外の選択肢がありませんでした。障がい者運動とは、そうした状況を打破して地域で自立した生活を行う方法を模索するための運動でした。小山内さんは、北海道で1970年代から先駆的に障がい者運動に携わってこられました。

今回は、そんな小山内さんの経験や就労に関するお話を聞くことを通して、介助付き就労をより社会に情報発信し、広げていくための方法を考えたいと思います。

共感者とともに作り上げた、札幌いちご会

私たちは、介助付き就労を認めさせるために運動を起こしたいと考えています。今日は、長く北海道で障がい者運動を牽引してこられた小山内さんから、障がい者運動のノウハウや障がい者が就労をすることのお考えをうかがって、これからの動きのヒントを見つけられたらなと思っています。よろしくお願いします。

小山内さんは障がい者運動を進めていく中で、沢山の味方や共感者を増やしながら札幌いちご会の運営を行って来られたように見受けられます。共感者というのは、どのように増やしていったのですか?

小山内:私は45年間、札幌いちご会を運営してきました。最初は、全部健常者のボランティアになんでもしていただいていました。会計から介助まで、なんでもです。当時は学生運動とか労働組合がすごく盛り上がっていた時代でした。

なので、ボランティアをすることはかっこいいっていう価値観があって、多くの人が集まりました。共感者は、まずボランティアから増やしていきましたね。

小山内さんは黒柳徹子さんや谷川俊太郎さんに著書の帯を書いてもらうなど、だれもが知る著名人を共感者、支援者として巻き込んでいらっしゃいますね。そういった方とは、どのような経緯で繋がることができたのですか?

小山内:行き当たりばったりでやってて、徹子さんに会えるとは思っていませんでした。私が本を書いた時に、出版社の人が「誰に帯を書いて欲しいですか」って聞かれたので、私が「黒柳徹子さんはどうですか」と言っただけなんです。そしたら出版社の人が掛け合ってくれて、徹子さんはすぐに私の原稿読んで、オッケーサインくださって、「いい原稿です」って言ってくださりました。

一回会いましょうとなったので、東京に行って会って「あなたの原稿はすごい興味のある原稿です」って言われて…というのが、徹子さんとの出会いです。

それからずっと徹子さんと文通をして、今でも徹子さんはいちご会に寄付金をくださったり、コンサートをやってくださったり、私が病気になったらお見舞い金をくださったり、いつも私を力づけてくださります。徹子さんは、ちょっと傲慢な言い方をすると友だちです。

札幌いちご会は、つながりや共感者と共に作り上げてきたと言えますね。 また当時は介護制度が確立しておらず、ボランティアなどインフォーマルなつながりで生活や活動をする必要があったと思います。介護制度ができていく中で札幌いちご会の活動がさらに展開し、事業として介助者派遣事業所が作られていったとお聞きしました。そのようにボランティアが中心だった頃と、現在のように事業として行うようになった頃とでは、どのような違いがありますか?

小山内:いちご会は、障がい者の方が会計や送迎をしたりすることもありました。でも、当時はすごく安い月給で、お金がなかったので、みんな生活保護をもらって生きていました。私もずっと生活保護をもらって暮らしてました。その点はみなさんたくましい時代だったと思います。

今の障がい者は何でもやってもらうことしか考えないので、ちょっと歯がゆいです。私は常に、障がい者自身が社会に何か貢献しないといけないんじゃない?と思います。障がい者だからこそ、できる仕事が絶対あると思います。

――「障がい者だからこそできる仕事がある」運動を続けられた原動力

障がい者だからこそできる仕事とは、どのようなものだと思いますか?

小山内:私が高校生の時、老人ホームに行ってボランティアをしたことがありました。お年寄りたちは、自分の子どもたちが会いに来ないとすごく困っていたんです。だから私は、お子さんに送る手紙の代筆をしました。

「元気か。会いたい、バナナとメロンがたべたい」そういった願いを手紙に書いてあげて、でもこれだけでは会いに来てくれないなと思って、便箋の下に「私はボランティアの小山内美智子という者です。この手紙は足の指で書いてます。ぜひお願いですから、お母さんのために来てあげてください。」と必ず最後に書き加えたんです。そうすると、「おお、足で手紙を書いているのか」って、驚かれるので。私が手紙を書いてあげたら、みんな会いに来たんです。

当時は一日5通か6通、手紙を書いてあげました。体はもうへとへとで。でも私は、そこで生きる力をもらったんです。「働くってこういうことなんだ。立派なオフィスに行って働くだけが仕事じゃない。お年寄りの話し相手になったり、手紙を書いてあげたり、本を読んであげたりすることが、すごく面白い仕事なんだ」と思いました。

高校2年生でその経験をして、生まれ変わった気持ちでした。「私は生きてる。人のために何かをしてあげられる」と思ったんです。人のために何かやってあげられるってことは、すごく気分がよいことです。

私はそういう経験をしたので、今まで40年間障がい者運動をやってこれたんだと思います。

それから、スウェーデンとかデンマークは、どんなに障がいが重くても、障がいが重ければ重いほど働く、働く権利があるんだっていうことを言っています。特に、保育園とか、小学校の先生とかは、本当に私みたいな人が教えていく。

そして、子どもたちが交互に先生にご飯を食べさせているんですね。あれはかっこいいですよ。「先生、子どもたちにご飯を食べさせてもらったら、親たちは時間がもったいないとか言わないんですか?」って聞くと、その先生は堂々と「僕がここにきて子どもたちにケアを受けることが、僕にしかできない教育なんです」と言ってました。

「僕にしかできない教育なんです」っていう言葉が、もう心に響きました。私たちこそ、社会に出て働かないと、子どもたちもね、「なんで小山内っていう言語障がいがあって、変なおばさんがいるのか」っていうことがわからない。それを教えるのは私たちなの。健康な先生は絶対教えられない。価値観を変えていかないといけないんですよね。

――生きている限り、みんな働いている

一方で、健常者であっても、障がい者であっても、働けない人や働きたくない人に働くことを強制するのは違いますよね。

小山内:(障がい者が)生きていることすべてが、仕事であり、生活だと考えてます。私たちは遊びに行ったときでも、「トイレをバリアフリーにしてください」とか、お店にも「テーブルや椅子をこうしてください」と伝えることで、仕事ができるんです。そういうことを訴えていくことは大切だと思います。

私の考えでは、障がい者が自由に生きていこうとしたら働かないといけませんね、どんな形でも。「働く」ってことは、障がいが重くてベッドに寝ててもお話をしたり、ウィンクや舌を動かしてコミュニケーションを取ったりしていることも含まれると思います。生きている限り、みんな働いているんです。